‘무제한 스와프·현금 강요설’ 등 정치와 언론 프레임이 경제 협상을 뒤흔들다. 한미일보 그래픽

‘무제한 스와프·현금 강요설’ 등 정치와 언론 프레임이 경제 협상을 뒤흔들다. 한미일보 그래픽

한미 무역·투자 협상이 길게 이어지고 있지만 뚜렷한 진전을 보지 못하고 있다. 일본과 유럽연합(EU)이 경제적 이해관계를 바탕으로 미국과 합의문에 서명한 것과 달리, 한국 협상은 정치와 언론 프레임이 결합해 본질을 흔들고 있다는 비판이 나온다.

외환시장 안전장치 논란, 현금 직접투자 압박설 등도 사실상 국내 정치와 언론이 만들어낸 프레임의 산물이라는 지적이다.

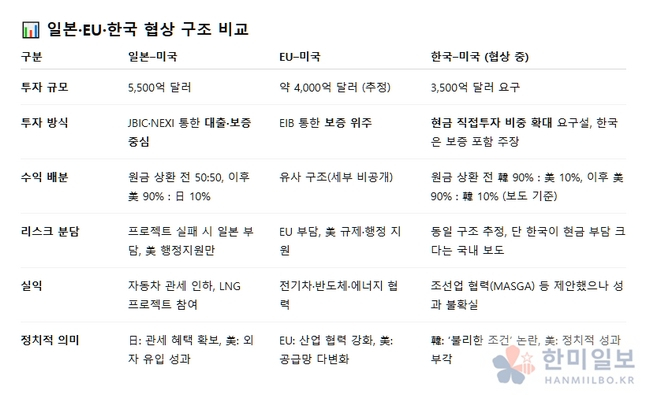

지난 9월 일본은 미국과 5,500억 달러 규모의 전략투자펀드 양해각서(MOU)를 체결했다. 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮추고, 알래스카 LNG 프로젝트 참여를 확보하는 등 구체적 교환 조건이 뚜렷했다.

투자금 대부분은 일본국제협력은행(JBIC)과 일본수출투자보험(NEXI)을 통한 대출·보증으로 충당됐다. 미국은 산업 프로젝트에 필요한 자금을 안정적으로 확보했고, 일본은 자국 산업에 실익을 챙겼다.

유럽연합 역시 유럽투자은행(EIB)을 중심으로 보증 위주 투자를 약속하며 전기차, 반도체, 에너지 협력 분야에서 경제적 실익을 교환했다.

반면 한국은 상황이 다르다.

미국은 한국에 3,500억 달러 규모의 투자를 요구하면서 현금 직접투자 비중을 높이라는 입장을 보였다는 보도가 이어졌다. 한국 정부는 정책금융기관의 대출·보증을 포함시켜야 한다는 입장을 고수하고 있지만, 국내 언론들은 “현금 직접투자 압박설”을 부각시키면서 협상 교착의 원인으로 포장했다.

실제로는 일본과 크게 다르지 않은 구조임에도 불구하고, 협상의 성격이 점차 ‘정치 대결’로 변질되고 있는 것.

특히 ‘현금 강요’ 프레임은 대표적이다.

일부 국내 매체는 “미국, 한국에만 3,500억 달러 현금 직접투자 강요”라는 헤드라인을 달며 불리한 조건을 강조했다.

반면 로이터와 블룸버그 등 외신은 한국 정부 관계자의 발언을 인용해 “정책금융기관을 통한 지원을 포함해 투자 구조를 협의 중”이라고 보도했을 뿐, ‘현금 강요’라는 표현은 사용하지 않았다.

결국 일본·EU와 구조적으로 큰 차이가 없음에도, 한국만 특별히 불리한 것처럼 비쳐진 배경에는 국내 언론의 프레임이 작용한 셈이다.

통화스와프 논란도 같은 맥락이다.

한국이 환율 안정 장치를 논의하는 것은 자연스러운 과정이지만, 일부 언론은 이를 ‘무제한 스와프 요구’로 과장해 보도했다.

지금까지 공개된 청와대·백악관 발표나 외신·싱크탱크 보고서 어디에도 ‘무제한’이라는 표현은 확인되지 않았다. 그러나 국내 정치권에서는 이를 협상 교착의 상징처럼 소비했다.

이 대목에서는 미국 역시 외국 자금이 현금으로 유입됐다는 점을 정치적 성과와 상징성으로 부각하려는 의도가 엿보인다.

특히 협상 교착과 관련해 자주 언급되는 키워드들은 출처의 차이가 분명하다.

로이터와 블룸버그는 한국 정부 관계자의 말을 인용해 “환율 변동성에 따른 외환시장 충격을 완화할 장치를 미국과 협의 중”이라고 보도했지만, ‘무제한 스와프’라는 표현은 확인되지 않았다.

반면 일부 국내 경제지는 “정부, 원·달러 무제한 통화스와프 카드 꺼냈다”(한국무역협회뉴스)라는 헤드라인을 내세웠다. 이 차이는 협상 실상을 둘러싼 정보보다 언론 프레임이 먼저 확산된 사례로 꼽힌다.

통상 전문가들도 신중론을 강조한다.

전직 통상교섭본부 관계자는 “미국이 원하는 건 ‘현금 강요’라기보다 정치적 성과 부각”이라며 “국내 언론이 이를 단순화해 ‘현금 압박’으로 받아들인 측면이 있다”고 말했다. 또 한 국제금융 연구원은 “일본·EU와 한국의 구조가 크게 다르지 않음에도, 한국만 특별히 불리하게 비치는 건 언론 프레이밍 효과”라고 분석했다.

한미 협상이 장기화될수록 수출 주력 산업의 불확실성은 커진다.

일본처럼 경제적 실익을 우선한 교환이 아니라, 정치와 언론의 상징성을 앞세운 협상 구도는 결국 한국 경제에 불리하게 작용할 수 있다.

협상이 국익이 아닌 정치와 언론의 볼모로 전락한다면, 그 대가는 국민이 치르게 된다.

#한미협상 #정치언론볼모 #통화스와프논란 #현금직접투자 #트럼프통상 #이재명정부 #미일MOU #한EU비교 #경제논리vs정치논리 #국익협상