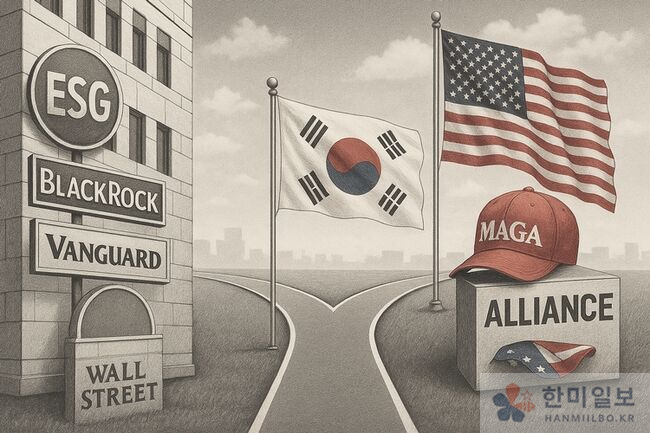

한국은 두 갈래 길에 서 있다. 왼쪽은 글로벌 금융 엘리트가 주도하는 ESG 질서, 오른쪽은 트럼프의 MAGA 가치동맹. 태극기는 그 갈림길 한가운데 서 있다. 한미일보 합성

한국은 두 갈래 길에 서 있다. 왼쪽은 글로벌 금융 엘리트가 주도하는 ESG 질서, 오른쪽은 트럼프의 MAGA 가치동맹. 태극기는 그 갈림길 한가운데 서 있다. 한미일보 합성

목차

① ESG… 글로벌리즘의 금융 무기

② MAGA의 도전… 관세전쟁이 아닌 규범전쟁

③ PC주의와 선거… 민주주의는 어떻게 길들여졌는가

④ 부정선거 담론… 글로벌리즘과 민주주의의 균열

⑤ 한국의 선택… 두 체제 사이에서 결단의 시간

미국의 도널드 트럼프 대통령이 복귀하며 내세운 기조는 단순한 보호무역주의가 아니다.

그것은 ‘MAGA(다시 위대한 미국)’라는 이름으로, 글로벌 금융 자본과 워싱턴 정치 기득권, 올드미디어가 결합해 지난 수십 년간 구축해온 국제 규범 체제를 전면적으로 거부하는 선언이었다.

트럼프가 집중 공격하는 ESG(환경·사회·지배구조) 규제는 단지 기업의 책임을 강조하는 경영 기법이 아니다.

그것은 블랙록(BlackRock), 뱅가드(Vanguard), 스테이트스트리트(State Street) 같은 글로벌 자산운용사들이 10조 달러가 넘는 자금을 지렛대로 삼아 각국 정부의 정책과 기업의 의사결정을 좌우하는 금융 무기다.

트럼프 진영은 이를 “좌파적 금융독재(leftist financial dictatorship)”라 부른다. ESG라는 명분 아래 에너지 기업이 투자를 제한당하고, 보수적 정치인에게 불리한 규범이 강제되는 구조야말로 시장을 통한 정치 지배라는 것이다.

전통적 화석연료 산업은 위축되었고, 미국 내 석탄·석유 기반 일자리는 줄어들었다. 반대로 글로벌 ESG 지표를 충족하는 기업, 주로 친환경 기술 기업과 거대 IT 대기업들은 막대한 투자를 흡수했다. 이 격차는 경제적 불균형을 넘어 정치적 균열로 비화했다.

한국 역시 이 규범 전쟁의 한가운데에 있다.

문재인 정부 시절부터 도입된 K-ESG 지표, 금융위원회와 한국거래소가 강제한 ESG 공시 의무, 그리고 국내 대기업들이 글로벌 투자자 압력에 따라 ESG 채권 발행을 경쟁적으로 늘린 현상은 결코 자율적 결정이 아니었다. 국제 금융 자본의 눈치를 보지 않으면 자금 조달이 막히는 구조가 이미 만들어졌기 때문이다.

그러나 트럼프 2기의 등장은 이 흐름을 뒤흔든다.

백악관과 공화당 주도의 주(州) 정부들은 블랙록을 포함한 자산운용사에 대한 소송과 제재를 가하고, ESG 펀드를 ‘이데올로기적 투자’라며 퇴출시키려 하고 있다. 플로리다와 텍사스는 공적연기금에서 ESG 운용 자산을 철수시키며 정면 충돌에 나섰다.

미국 내부의 이 싸움은 단순한 금융 논쟁이 아니다. 그것은 민주주의 내부의 정치 이념 전쟁이며, 글로벌리즘과 국가주의가 충돌하는 거대한 전선이다.

이 전선에서 한국이 선택해야 할 길은 결코 단순하지 않다. 한국 경제는 수출 의존도가 높고, 글로벌 금융 자본과의 연결 고리가 깊다. ESG 규범을 거부한다고 해서 자유로울 수 없고, 그렇다고 무비판적으로 수용한다면 정치적 자율성을 상실한다.

바로 이 지점에서 한국의 정치·경제적 결단이 요구된다.

MAGA의 전략은 보호주의에 국한되지 않는다. 그것은 규범을 다시 쓰는 것이다.

트럼프 행정부는 기후변화 협약, 다자무역 규범, 인권·소수자 기준 등 글로벌리즘이 구축한 국제 규칙을 ‘편향된 정치적 규범’으로 간주한다. 그는 이를 뒤집어 ‘미국의 이익을 우선하는 규칙’으로 교체하겠다는 것이다.

이 과정에서 한국은 미국의 가치동맹 노선에 동참할 것인지, 아니면 글로벌 ESG 질서에 잔류할 것인지 선택해야 한다. 문제는 이 선택이 단순히 경제적 계산으로만 설명되지 않는다는 점이다.

ESG와 MAGA의 충돌은 곧장 정치적 문제로 이어진다. 한국의 선거제도, 언론 제도, 사법부의 해석까지도 이 전선의 일부가 된다. 실제로 미국에서는 “선거 관리 시스템까지 PC주의와 ESG 논리에 잠식됐다”는 비판이 제기됐다. 부정선거 담론이 단순한 음모론이 아니라, 글로벌리즘과 민주주의의 충돌 지점으로 확장된 것도 같은 맥락이다.

한국 역시 이 문제에서 자유롭지 않다.

선거 관리 시스템에 대한 불신, 언론 통제 논란, 사법부와 정치권의 유착 의혹은 국민으로 하여금 ‘우리가 어느 체제에 속하고 있는가’라는 질문을 던지게 한다. ESG 규범은 이러한 문제를 가린 채, ‘국제 표준’이라는 이름으로 정치적 갈등을 덮으려 한다. 반대로 MAGA 노선은 갈등을 드러내고, 선택을 강요한다.

한국의 진짜 문제는 ‘회색지대’에 머물 수 없다는 점이다.

미국과 중국이 갈등하는 시대, 한국은 안보와 경제에서 미국 의존도를 높일 수밖에 없다. 그러나 글로벌리즘 진영은 ESG를 매개로 한국을 정치적으로 통제하려 한다. 미국 내 MAGA 노선이 확산될수록, 한국 정부와 기업은 양쪽의 상충된 요구를 동시에 받을 수밖에 없다.

이제 결단의 시간이 왔다.

한국이 글로벌리즘에 머무를 것인지, MAGA의 가치동맹에 합류할 것인지는 단순히 수출 전략의 문제가 아니다. 그것은 민주주의를 어떤 방향으로 발전시킬 것인가, 국가의 주권을 어디까지 지킬 것인가라는 질문이다.

ESG가 ‘좌파적 금융독재’로 기능한다는 비판이 설득력을 얻는다면, 한국 역시 단순한 경제적 수용자가 아니라 정치적 주권자로서 분명한 입장을 세워야 한다.

“MAGA와 ESG의 충돌은 관세나 투자 압박 같은 경제 전쟁에 머무르지 않는다. 그것은 국제금융 엘리트와 각국 정치를 연결하는 규범 전쟁이자, 민주주의 내부의 정치 이념 전쟁이다.

한국 역시 단순히 수출 전략만 고민할 것이 아니라, 어떤 정치 노선을 선택할 것인지 결단을 내려야 할 시점에 와 있다.”

#MAGA #ESG #글로벌리즘 #가치동맹 #트럼프 #한국의선택 #국제정치 #금융무기 #민주주의 #규범전쟁