빈 테이블 위의 두 깃발. 협정문은 없었다. 한미 양국이 마주 앉았지만 서명 같은 건 없었다. 언론은 ‘타결’이라 썼고, 외신은 ‘협상 중’이라 했다. [그래픽=한미일보]

빈 테이블 위의 두 깃발. 협정문은 없었다. 한미 양국이 마주 앉았지만 서명 같은 건 없었다. 언론은 ‘타결’이라 썼고, 외신은 ‘협상 중’이라 했다. [그래픽=한미일보]

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 8월25일 워싱턴 D.C.에서 첫 회담을 가진 직후, 대통령실은 “경제·안보 전 분야에서 역사적 성과를 거뒀다”고 자평했다. 그러나 당시 발표문 어디에도 ‘타결’이라는 표현은 없었다. 양국이 논의한 관세와 투자 협력의 대부분은 ‘원칙적 합의’나 ‘추가 협의 예정’ 수준이었다. 외신도 이를 “non-binding agreement”, 즉 비구속적 합의로 규정했다. 그러나 불과 두 달 뒤, 같은 사안을 두고 국내 언론은 완전히 다른 표현을 내놓기 시작했다.

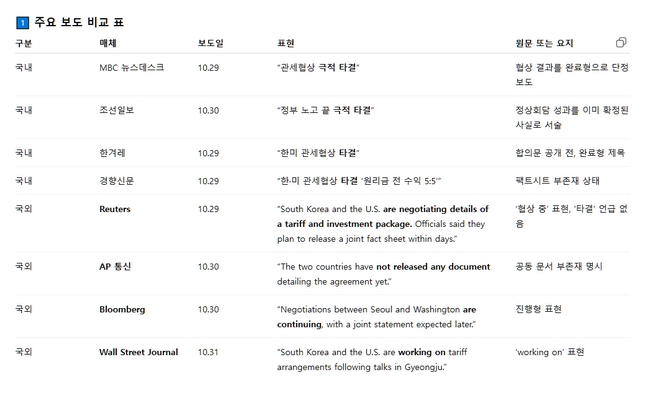

10월29일 한미 정상회담이 끝난 직후, 지상파 방송들과 종합일간지는 거의 동시에 같은 내용의 제목을 단 기사를 내보냈다. MBC는 “65일 만의 정상회담… 관세협상 극적 타결”, SBS는 “한미 관세협상 전격 타결”, 조선일보는 “정부 노고 끝 극적 관세 타결”, 한겨레와 경향신문도 “한미 관세협상 타결”이라 썼다.

문제는 그 시점에 ‘타결’을 입증할 문서가 없었다는 점이다. 미 무역대표부(USTR), 백악관, 그리고 한국 대통령실 어디에도 협정문이나 공식 발표문은 존재하지 않았다. 오히려 대통령실은 사흘 뒤 “공동 팩트시트 발표 일정이 확정된 바 없다”고 밝혔고, 이는 언론 보도가 사실보다 앞서갔음을 정부가 사실상 인정한 셈이 됐다.

당시 ‘공동 팩트시트 작성이 막바지에 이르렀다’는 발언은 한국 정부 관계자의 설명이었다. 그러나 미국 측에서는 그날 단 한 줄의 공식 언급도 없었다. USTR과 백악관 모두 관련 보도자료나 발표문을 내지 않았고, 워싱턴 현지 기자단 브리핑에서도 관세 협상이나 문서화 진행 상황에 대한 언급은 확인되지 않았다.

다시 말해 ‘공동 발표문’이라 부를 수 있는 형식 자체가 존재하지 않았다. ‘공동’이라는 단어가 쓰였지만 실질적으로는 한국 정부 단독 발표에 가까웠던 셈이다. 그럼에도 국내 언론은 이를 한미 양국이 함께 서명하거나 공동 확인한 결과물로 오해할 수 있는 형태로 제목을 구성했다. 외신이 침묵한 자리에서 한국 언론이 먼저 ‘타결’을 선언한 것이다.

같은 날 로이터통신은 “South Korea and the U.S. are negotiating details of a tariff and investment package. Officials said they plan to release a joint fact sheet within days(한국과 미국은 관세 및 투자 패키지에 관한 세부 협상을 진행 중이며 조만간 공동 팩트시트(공식 자료)를 내놓을 예정이라고 관계자들은 밝혔다)”고 전했고, AP통신은 “The two countries have not released any document detailing the agreement yet(한미 양국은 아직 합의 내용을 구체적으로 밝힌 공식 문서를 내놓지 않았다)”, 블룸버그통신은 “Negotiations between Seoul and Washington are continuing(서울과 워싱턴 간 협상이 진행 중이다)”고 보도했다. 국제 언론은 모두 진행형으로 표현했다. ‘타결됐다(deal struck)’는 문장은 단 한 곳에도 없었다. 즉 외신은 신중했고, 한국 언론은 성급했다.

이 차이는 단순한 영문 해석이나 문법상의 문제가 아니라 여전히 ‘정치적 메시지’를 사실보다 앞세우는 한국 언론의 구조적 문제를 드러낸다. 속보 경쟁과 정치적 해석의 습관이 결합되면서 확인되지 않은 언어가 사실로 둔갑했다. ‘진행 중’과 ‘타결’ 이라는 단어 하나가 한 나라의 외교 현실을 왜곡한 셈이다.

대통령실은 당시 “2~3일 내 공동 팩트시트를 공개하고 국회에도 보고할 예정”이라고 밝혔다. 국가안보실은 “큰 틀에서 합의가 이뤄졌고 세부 조율 중”이라며 조기 발표를 예고했지만 일주일이 지난 11월5일 대통령실 대변인실은 “공동 팩트시트 공개 일정이 확정된 바 없으며 현재로선 밝힐 계획이 없다”고 공식 입장을 번복했다.

이러한 시점의 변화는 협상의 실질적 진척보다 대통령실의 메시지 관리 실패를 보여준다. 특히 언론은 이 변화를 반영하지 않은 채 “타결 후 후속 조율 중”이라는 표현을 유지하거나 “사실상 타결”이라는 표현으로 보도의 방향을 고수했다. 공식 부인 이후에도 ‘타결’되었다는 식의 보도가 이어졌다는 점이 이번 사안의 핵심이다.

한국과 미국 언론의 보도 비교. 한미일보 그래픽

한국과 미국 언론의 보도 비교. 한미일보 그래픽

이 같은 오보의 구조는 새로 등장한 것이 아니다. 2021년 한미 통화스와프 협의 당시 정부가 “협의 중”이라고 해명한 뒤에도 다수 언론은 ‘체결 임박’이란 제목을 수정하지 않았고, 2023년 아랍에미리트(UAE) 투자 협약 때도 정식 협정문이 없었지만 “300억 달러 투자 체결”이라는 문장이 그대로 포털 메인에 걸렸다.

이번 ‘타결’ 보도 역시 그 연장선에 있다. 사실 확인보다 정치적 신호에 맞춘 서술, ‘공동 발표가 예정돼 있다’는 말을 ‘발표됐다’로 오독하는 관행, 그리고 “모두가 똑같이 쓰면 틀린 게 아니다”는 집단 심리가 언론의 검증 기능을 마비시킨 것이다.

일부 언론은 ‘타결’이 외교·통상 보도에서 관례적으로 쓰이는 표현이라고 항변한다. 협상이 완전히 끝나지 않았어도 일정한 합의나 정치적 의사 교환이 있었을 경우 ‘타결’이라는 단어를 관용적으로 사용한다는 주장이다. 그러나 이번 사례는 그 관례가 어디까지 허용될 수 있는지를 보여줬다. 공식 문서나 공동 발표 없이 ‘타결’이 제목에 등장한 것은 관례의 범위를 넘어선 사실 단정이었고, 외신들이 ‘협상 중’으로 표현한 것과 비교할 때 국제 기준을 놓고 봐도 신중함이 결여된 보도였다.

대통령실의 발언에 ‘타결’의 뉘앙스가 있었다는 반론도 제기된다. 회담 직후 국가안보실 관계자가 “양국이 큰 틀에서 합의했다”고 언급한 점이 그 근거다. 그러나 외교·통상 협상에서 이런 표현은 정치적 의사 일치, 즉 ‘원론적 합의(principled consensus)’에 해당할 뿐, 법적·행정적 확정 단계인 ‘타결(concluded deal)’과는 명확히 구분된다.

대통령실이 이틀 뒤 “공동 팩트시트 발표 일정이 확정된 바 없다”고 명시적으로 선을 그은 만큼, 당시의 워딩은 외교적 완곡 표현의 수준이었지 협상이 종결되었다는 선언으로 볼 근거는 없다. 결국 ‘타결’이라는 제목의 기사는 발언의 뉘앙스를 사실로 단정한 결과물이었다.

한국 언론의 검증 기능이 약화된 배경에는 산업 구조의 문제도 있다. 속보 중심의 경쟁 환경 속에서 데스크 라인이 축소되고 외교·경제 분야의 전문기자가 줄어들면서 발표문이 사실 검증의 기준이 되는 현실이 고착됐다. 이런 구조에서는 공식 자료가 존재하지 않는 상황에서 언론이 스스로 사실을 교차 검증해야 하지만 그 최소한의 절차가 이번에는 작동하지 않았다.

한미일보는 이번 사안을 공익형 정정보도 청구 형태로 언론중재위원회에 제기하기로 했다. 언론중재법 제14조에는 ‘공익을 위하여 필요한 경우에도 정정보도를 청구할 수 있다’고 규정돼 있다. 이는 개인 명예 훼손이 아닌 국민 전체의 알 권리 침해를 바로잡는 절차다.

법조계는 이번 청구의 인용 가능성을 높게 본다. 팩트시트가 존재하지 않는 것이 객관적으로 확인되고 정부가 공식적으로 부인한 사안이기 때문이다. 정정보도 결정이 내려질 경우 이번 사례는 공익형 언론조정의 선례로 기록될 가능성이 있다.

한미일보는 이번 사안과 관련해 언론중재위원회 정정보도 청구 절차와 별도로 대통령실을 상대로 한미 무역협상 관련 문서에 대한 정보공개 청구도 병행할 예정이다. 청구 대상은 10월29일 한미 정상회담 이후 대통령실 브리핑에서 언급된 ‘공동 팩트시트’ ‘협정문’ 또는 이에 준하는 협상 기록 일체다.

공개 청구의 목적은 단순한 자료 요구가 아니라 정부의 공식 발표와 실제 협상 내용 사이의 투명성 여부를 검증하기 위한 공익적 조사에 있다. 한미일보는 대통령실이 문서의 존재 여부를 명확히 밝히지 않을 경우 정보공개법 제3조에 따른 이의신청 및 행정심판 절차에 착수할 계획이다.

국가의 명운이 걸린 협상에서 정부든 언론이든 과장하거나 거짓을 알리면 국민이 입는 피해는 숫자로 계산하기 어려운 수준·규모에 이를 수 있다. 잘못된 정보 한 줄이 외교 신뢰를 흔들고 시장의 방향을 바꾸며 국가의 신용과 안보에까지 영향을 미칠 수 있다.

외교와 무역은 사실 위에 세워진 신뢰의 질서이며 그 질서를 흔드는 것은 적이 아니라 부정확한 말 한마디일 때가 많다. 따라서 언론의 검증과 정부의 투명성은 서로를 견제하는 두 축이자 국민의 신뢰를 지탱하는 마지막 안전장치다.

‘타결’은 없었다. 남은 것은 검증이 사라진 보도 언어의 관성뿐이었다. 그리고 그 언어의 습관이 다시 한번 한국 언론에 대한 신뢰를 무너뜨리고 있다.

이 기사에 4개의 댓글이 달려 있습니다.

언론이 대한민국국민 모두를 정권의 거짓말정치환경에 익숙하게 만들고 국민 모두를 늑대소년의 가족으로 만들어 낸다. 각성하는 언론도 기자도 없다. 모두가 거지근성으로 정권을 바라보며 침을 흘리는 허기진 강아지 신세다.

천박한 명비어천가를 짖어대는 언론들은 그 속성이 천박하기 때문이다. 그래서 그 누구하나 귀담아듣지 않으니 역사의 외면을 받는 것은 물론이요 현행법상 오보에대한 처벌을 피할 수 없겠다.

언론은 거짓과 무책임한 권력을 막는 마지막 파수군이어야 하는데, 막중한 언론의 책무를 포기하고 아부비천가로 전락한 현재의 한국 언론들, 미래세대들에게 어떻게 애기해야 될지 걱정이 태산인데, 그래도 정도를 가는 언론인 한미일보가 있어, 올바른 정보에 의한 판단을 할 수 있음에 감사해요.

한미일보가 자유대한민국의 미래 입니다. 항상 응원 합니다.