이재명과 시진핑이 지난해 11월1일 경북 국립경주박물관에서 열린 공식 환영식에서 이동하고 있다. 연합뉴스

이재명과 시진핑이 지난해 11월1일 경북 국립경주박물관에서 열린 공식 환영식에서 이동하고 있다. 연합뉴스

이재명이 4일부터 7일까지 국빈 자격으로 중국을 방문한다. 삼성·SK·현대·LG 등 국내 주요 대기업 총수들과 200여 명의 중견기업 대표단이 동행한다는 점에서, 이번 방문은 단순한 외교 일정이 아니라 대한민국의 외교·안보·경제 노선 전반에 중대한 함의를 갖는다.

문제는 이 시점의 방문이 과연 국익에 부합하는가 하는 점이다. 오히려 이는 스스로 정치적·국가적 무덤을 파는 행위에 가깝다는 우려를 지울 수 없다.

과거 APEC 국면을 떠올려 보자. 미국을 향해서는 “중국의 대만 침공을 지지하지 않는다”는 입장을 취하면서, 동시에 시진핑에게는 “하나의 중국 원칙을 변함없이 지지한다”고 말해왔다. 겉으로는 외교적 균형처럼 보일 수 있으나, 실상은 미국과 중국 어느 쪽에도 신뢰를 주지 못하는 모순적 태도다.

대한민국은 수출로 먹고사는 나라다. 미국을 필두로 EU, 동남아시아 등 자유민주 진영과의 경제 협력은 우리 경제의 생명줄이다. 그런데 이번 중국 방문으로 인해, 이 핵심 우방국들이 한국을 전략적 동반자가 아닌 ‘중국 편에 기운 국가’로 인식하게 된다면 그 대가는 혹독할 수밖에 없다. 수출 감소, 투자 위축, 기술 협력 제한 등 경제 전반의 충격이 불가피하다.

그렇다면 중국이 그 공백을 메워줄 수 있는가? 이는 현실을 외면한 기대에 불과하다. 중국은 이미 동북공정을 통해 대한민국의 역사와 정체성마저 자국의 영향권 안에 두려는 인식을 드러내고 있다. 한국을 진정한 독립 주권 국가로 존중하며 대등하게 대할 것이라는 기대는 지나치게 순진하다.

그럼에도 불구하고, 이재명은 이번 방문 이후 위안화 스와프 재개나 중국과의 경제 협력을 성과로 포장하며 ‘성공적인 외교’라고 선전할 가능성이 크다. 그러나 세계 기축통화는 여전히 미국 달러이며, 국제 금융 질서에서 중국이 이를 대체할 수 있다는 주장은 현실성이 없다.

더 큰 문제는 안보다. 미국은 트럼프 행정부 시절 베네수엘라 등 여러 국가를 상대로 경제 제재와 압박을 통해 정권과 국가를 무력화시킨 전례가 있다. 한미동맹이 흔들린다는 신호만으로도 한국은 치명적인 압박 대상이 될 수 있다.

이번 중국 방문은 단순한 외교 행보가 아니라, 사실상 한미동맹을 약화시키는 신호로 해석될 수 있다. 이는 개인 정치인의 판단으로 감당할 수 있는 사안이 아니며, 국가의 존립과 직결된 문제다. 그럴 권한이 과연 개인에게 있는가.

과장처럼 들릴지 모르지만, 이 사안은 6·25 이후 대한민국이 맞이한 가장 중대한 전략적 분기점일 수 있다. 중국 방문이 곧 자신의 정치적 무덤이자, 대한민국에 깊은 상처를 남길 선택이 될 수 있음을 강력히 경고한다.

◆ 맹주성 교수

한양대 공대 명예 교수

법치와자유민주주의연대(NPK) 이사장

- 관련기사

-

“부정선거 주장하면 징역 10년” 민주당 주도 조항 신설에 국힘 강력 반발

더불어민주당이 부정선거를 주장하면 10년 이하의 징역에 처하는 중범죄 조항을 슬쩍 끼워넣은 국민투표법 개정안을 국회 상임위원회에서 처리한 데 대해 국민의힘이 강력하게 반발하고 나섰다. 국민의힘은 24일 국회에서 원내대책회의를 열고 민주당이 전날 국회 행정안전위원회와 법제사법위원회에서 일방 처리한 국민투표법 개정안을 두고 "선거관리 업무에 대한 여론의 문제 제기를 차단하고 중앙선거관리위원회에 과도한 권한을 부여한 것"이라며 문제삼고 나섰다.

“부정선거 주장하면 징역 10년” 민주당 주도 조항 신설에 국힘 강력 반발

더불어민주당이 부정선거를 주장하면 10년 이하의 징역에 처하는 중범죄 조항을 슬쩍 끼워넣은 국민투표법 개정안을 국회 상임위원회에서 처리한 데 대해 국민의힘이 강력하게 반발하고 나섰다. 국민의힘은 24일 국회에서 원내대책회의를 열고 민주당이 전날 국회 행정안전위원회와 법제사법위원회에서 일방 처리한 국민투표법 개정안을 두고 "선거관리 업무에 대한 여론의 문제 제기를 차단하고 중앙선거관리위원회에 과도한 권한을 부여한 것"이라며 문제삼고 나섰다.

[분석] 쿠팡 넘어 한국 규제 겨냥… 美 의회, 301조 압박 시동

[분석] 쿠팡 넘어 한국 규제 겨냥… 美 의회, 301조 압박 시동

북동부 폭설 강타…2명 사망, 항공편 1만편 취소, 정전

북동부 폭설 강타…2명 사망, 항공편 1만편 취소, 정전

[종합] 尹대통령, 1심 무기징역 판결에 불복 항소

[종합] 尹대통령, 1심 무기징역 판결에 불복 항소

바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"

바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"

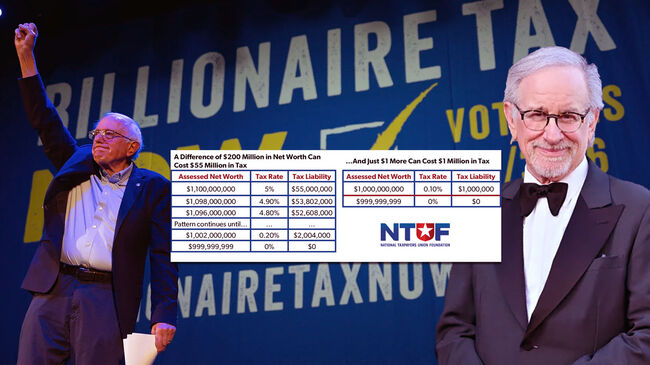

左성향 스티븐 스필버그, 세금 문제로 캘리포니아 떠나

左성향 스티븐 스필버그, 세금 문제로 캘리포니아 떠나

[포토] 서울역에 울려 퍼진 함성… 서버까 주최, 부정선거 규탄 집회

[포토] 서울역에 울려 퍼진 함성… 서버까 주최, 부정선거 규탄 집회

[영상] 경찰, 한미일보 압수수색 강제수사

[영상] 경찰, 한미일보 압수수색 강제수사

[정성홍 칼럼] “말장난 능한 이준석, 차가운 검증으로 눌러라”

[정성홍 칼럼] “말장난 능한 이준석, 차가운 검증으로 눌러라”

목록

목록