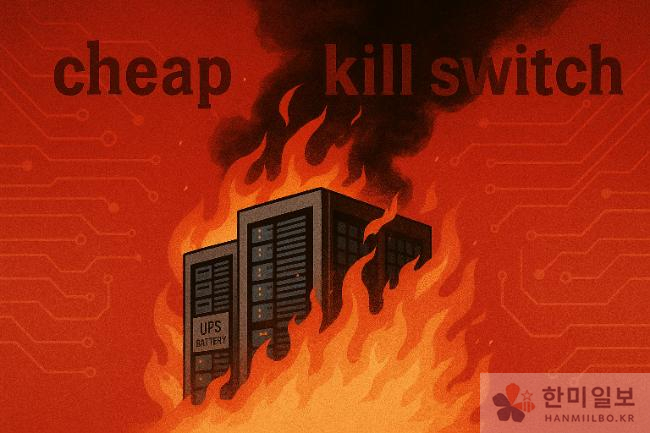

값싼 부품과 보이지 않는 스위치, 국가 전산망을 무너뜨린 불길. 한미일보 그래픽

값싼 부품과 보이지 않는 스위치, 국가 전산망을 무너뜨린 불길. 한미일보 그래픽

대전 국가정보자원관리원 전산실 화재는 단순한 사고가 아니었다. 모바일 신분증, 국민신문고, 우체국 금융, 119 긴급신고까지 동시에 멈췄다.

국민은 불편을 넘어, 국가 기능이 한순간에 멈출 수 있다는 현실적 공포를 체험했다. 불길의 발화점은 전산실 UPS 배터리였다.

그러나 더 큰 문제는 화재 그 자체가 아니라, 한 곳의 사고가 곧 국가 전체 행정의 중단으로 이어진다는 구조적 취약성이다. ‘국가 기능의 단일 장애점(SPoF)’이 적나라하게 드러났다.

정부는 예산 부족을 핑계 댈 수 있다. 그러나 이는 책임 회피일 뿐이다. 정보자원관리원은 단순한 전산실이 아니다. 국가 행정의 심장이다. 그럼에도 완전한 재해복구(DR) 체계와 지역 간 이중화 설비 없이 운영해왔다. 이는 중대한 관리 부실이다.

특히 문제는 배터리다.

무정전 전원장치는 전산실의 마지막 방어막이다. 그런데 바로 그곳에서 불이 붙었다. 정부는 제조사와 원산지를 즉각 공개해야 한다. 값싼 중국산 리튬 배터리에서 화재가 빈발해온 사실은 이미 국제적으로 입증됐다. 만약 국가 핵심 인프라가 검증되지 않은 저가 부품에 의존했다면, 이번 사고는 우연이 아니라 예고된 재난이다.

조달 제도도 뿌리째 짚어야 한다.

정부 장비 조달은 가격 경쟁 입찰이 기본이다. 품질보다 단가가 우선된다. 결국 저가 중국산 부품이 공공시설 곳곳에 들어온다. 값싼 배터리 몇 개 아껴서 국가 행정 전체가 멈췄다면, 책임은 조달 시스템의 허술함에 있다. 지금이라도 핵심 전산 인프라 부품은 가격이 아니라 안전과 신뢰성을 기준으로 선정해야 한다.

더 무서운 위협은 킬 스위치다.

값싼 장비가 평소에는 정상 작동하다가 특정 신호나 상황에서 스스로 마비된다면 어떻게 되는가. 이는 단순 화재보다 치명적이다.

국제사회는 이미 화웨이 장비를 안보 위협으로 규정했다. 미국, 유럽, 일본이 통신망·전력망에서 중국산 장비를 배제한 이유다. 그런데 한국은 여전히 값싼 단기 효율에 매달려 공공 인프라 곳곳에 중국산을 끼워 넣는다. 이는 눈앞의 이익을 위해 국가 심장부에 ‘보이지 않는 스위치’를 설치하는 어리석음이다.

국제 비교는 더욱 부끄럽다.

미국은 9·11 이후 수조 원을 들여 이중화 데이터센터를 구축했다. 독일은 쾰른 기록관 붕괴 후 주 단위 백업 제도를 도입했다. 일본은 대지진을 겪고 지방 분산 체계를 강화했다. 모두 뼈아픈 경험을 교훈 삼아 제도를 고쳤다. 한국만 사고가 없었다는 이유로 대비를 미루다가, 결국 똑같은 대가를 치른 셈이다.

땜질식 대응으로는 부족하다.

첫째, 국가 전산 인프라에는 DR센터 이중화를 의무화해야 한다. 둘째, UPS와 배터리 같은 전원 설비는 원산지·제조사·안전 인증을 투명하게 공개하고, 조달 단계에서 철저히 검증해야 한다. 셋째, 공공 인프라 장비의 킬 스위치 가능성은 제도적으로 원천 차단해야 한다.

국민은 이번 사고로 “국가 데이터센터에 불 한 번 나면 내 생활은 어떻게 되는가”라는 근본적 불안을 확인했다. 이는 단순한 기술 문제가 아니다. 국가의 책임, 정치의 우선순위, 행정의 신뢰 문제다.

값싼 배터리의 유혹과 킬 스위치의 위협에 국가의 심장을 내맡기는 일은 두 번 다시 있어서는 안 된다.

#국정자원화재 #UPS배터리 #중국산부품위험 #킬스위치 #국가안보 #데이터센터 #재해복구 #조달개혁 #국가책임 #행정신뢰