대전 본원 UPS 및 배터리 재배치 전기공사. 한미일보

대전 본원 UPS 및 배터리 재배치 전기공사. 한미일보

대전 국가정보자원관리원 UPS 및 배터리 재배치 공사는 국가 핵심 전산망의 안정성을 강화한다는 명분으로 추진됐다. 그러나 지난 화재 사고는 단순한 작업자 과실로 설명되지 않는다. 발주 구조, 안전 설계, 관리·감독의 공백이 겹친 총체적 부실의 결과였다.

행정안전부와 언론 보도를 종합하면 화재는 5층 서버실에서 시작됐다. 당시 UPS 본체와 대용량 배터리 모듈이 같은 공간에 설치돼 있었고, 이를 지하 UPS실로 옮기기 위해 전원 케이블을 분리하는 순간 불꽃(스파크)이 튀었다. 곧바로 리튬 배터리의 열 폭주(thermal runaway)가 일어나며 불길이 확산된 것이다.

전력안전 분야 A 전문가는 “UPS 본체와 배터리를 같은 공간에 둔 것은 애초에 열폭주 위험을 키우는 구조적 결함이었다”며 “이중화된 전력망이 없는 상태에서 배터리 교체를 시도한 것은 사실상 무정전 교체 요건을 갖추지 못한 위험한 작업이었다”고 지적했다.

국제 전기안전 기준에 따르면 UPS 본체와 배터리 모듈은 반드시 분리해 설치하고, 이중화된 전력망 하에서 교체 작업을 진행해야 한다. 그러나 국정자원관리원은 이 원칙을 따르지 않았다. 이는 단순한 현장 과실이 아니라, 발주 단계에서부터 위험이 내재돼 있었다는 방증이다.

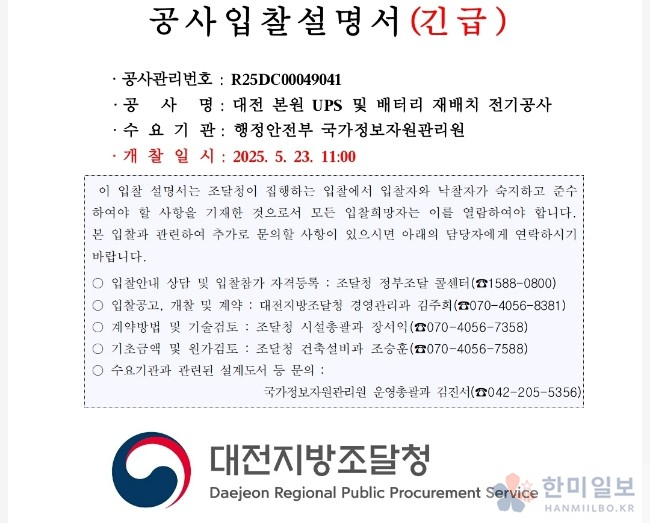

입찰설명서를 분석하면 또 다른 문제가 드러난다. 이번 공사는 형식상 ‘총액 저가입찰’이었지만, 실제로는 우선협상대상자를 선정한 후 가격을 붙이는 방식이었다. 업계 한 관계자 B 씨는 “사실상 특정 업체가 낙찰될 수밖에 없는 저격입찰이었다”며 “안전보다는 절차와 형식이 앞선 전형적 문제”라고 꼬집었다.

입찰 명칭 역시 문제였다. ‘UPS 및 배터리 재배치 전기공사’라는 제목은 단순한 장비 이전처럼 보이지만, 실제 내용은 국가 핵심 전산망의 전력 안전을 건드리는 중대 작업이었다. 발주의 성격을 축소함으로써 공사의 위험성이 가려진 셈이다.

더욱이 시방서가 공개되지 않아 전력공급망 이중화, 무정전 교체 절차, 자동화재진화 장치 설치 여부 등 핵심 안전 조건을 국민은 물론 전문가조차 검증할 수 없었다. 발주기관이 안전보다 절차를 앞세운 정황은 여기서도 드러난다.

입찰설명서에는 공사 범위와 금액, 입찰 절차는 상세히 규정돼 있었지만 정작 발주기관의 관리·감독 의무에 관한 구체적 규정은 거의 찾아볼 수 없었다. 대신 “입찰공고문이 우선 적용된다”는 단서가 붙어 있어 발주기관은 뒤로 물러서고, 사고 발생 시 모든 위험은 시공사에 전가될 수 있는 구조였다.

안전관리 전문가 C 씨는 “입찰서에서 발주기관의 관리·감독 의무가 빠져 있다는 것은 구조적 위험의 방치”라며 “결국 안전을 책임져야 할 정부 부처가 책임을 피할 여지를 남긴 셈”이라고 강조했다.

감독 책임의 공백은 정치적 상황과도 맞물린다. 이상민 전 행정안전부 장관은 민주당의 탄핵 압박 속에 2024년 12월 자진 사퇴했다. 이후 윤호중 장관이 2025년 7월 임명되기까지 무려 8개월간 수장 부재 상태가 이어졌다.

당시 언론들은 이미 “행안부 장관 공백이 길어지면 국가 안전관리 시스템에 치명적 구멍이 생긴다”는 우려를 제기한 바 있다. 그 우려는 현실이 됐다. 안전관리 전문가 역시 “장관이 8개월간 공석이었던 것은 사고 위험을 키운 요인”이라며 “감독권자가 부재한 상태에서는 책임 공백이 발생할 수밖에 없다”고 지적했다.

즉, 정치적 목적을 앞세운 무리한 탄핵 추진이 장관 공백을 불러왔고, 그 공백은 결국 국가 핵심 전산망 안전관리의 실패로 이어졌다.

이번 국정자원 화재는 5층 서버실 설치, 국제 기준 위반, 저격입찰 구조, 발주 명칭의 모호성, 시방서 비공개, 관리·감독 의무 부재, 전력공급망 이중화 미비, 장관 공백이 동시에 맞물린 총체적 관리 실패였다. 이는 단순한 작업자 실수가 아니라, 제도와 정치, 행정의 허점이 겹친 결과다.

앞으로 정부가 이 같은 허점을 막으려면 ▲입찰 시방서 공개 의무화 ▲전력공급망 이중화 법제화 ▲자동화재진화 장치 점검 결과 투명 공개 ▲정치적 공백 속 행정 연속성 보장 등 근본적 제도 개선이 필요하다.

그러나 행정부 차원의 조치만으로는 부족하다. 발주 과정, 입찰 구조, 안전 설계, 관리·감독 전 과정을 국회가 따져 묻는 국정조사가 불가피하다. 이번 화재는 단순 사고가 아니라, 국가 시스템 붕괴를 경고하는 신호음이다.

#국정자원화재 #UPS #배터리 #5층서버실 #저격입찰 #전력공급망이중화 #시방서비공개 #관리감독부실 #장관공백 #국정조사