- 피트 헤그세스 미 전쟁부 장관의 연설이 드러낸 사실

피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 30일(현지시간) 콴티코 해병기지에서 소집한 전군 지휘관 회의에서 연설하고 있다. AP=연합뉴스.

피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 30일(현지시간) 콴티코 해병기지에서 소집한 전군 지휘관 회의에서 연설하고 있다. AP=연합뉴스.

주은식 한국전략연구소 소장 9월30일 버지니아주 콴티코 해병대 강당에 800여 명의 미군 장군과 제독, 각 군 최고위 참모들이 정복 차림으로 앉아 있었다. 무대에는 올해 45세, 장군들보다 15~20년은 어린 피트 헤그세스 신임 국방장관이 섰다. 그는 서두에서부터 단호했다. “국방부의 시대는 끝났다. 전쟁부의 시대가 돌아왔다.”

주은식 한국전략연구소 소장 9월30일 버지니아주 콴티코 해병대 강당에 800여 명의 미군 장군과 제독, 각 군 최고위 참모들이 정복 차림으로 앉아 있었다. 무대에는 올해 45세, 장군들보다 15~20년은 어린 피트 헤그세스 신임 국방장관이 섰다. 그는 서두에서부터 단호했다. “국방부의 시대는 끝났다. 전쟁부의 시대가 돌아왔다.”

연설의 핵심은 네 가지로 요약된다.

첫째, 군 본연의 임무 회복. “우리는 끝없는 보고와 사회공학 실험에 갇혔다. 이제 미군은 다시 전쟁을 준비하고 승리해야 한다.” 둘째, 정치·관료주의 배격. PC와 DEI 같은 ‘정치화된 의제’가 전투력에 우선해 온 현실을 질타했다. 셋째, 지휘관 권한과 전사정신 회복. 현장 판단과 전투지휘를 방해하는 중간보고 체계를 줄이고, “워리어 에토스(Warrior Ethos)”를 되살리겠다고 강조했다. 넷째, 명시적 위협 인식. 중국·러시아·이란·북한을 실명으로 지목하며 “미국은 깨어났다. 도전한다면 우리는 반드시 무찌를 것”이라 경고했다.

그는 40분 넘게 무대를 종횡무진 걸으며 버벅거림 없이 자신의 신념을 분명히 전달했다. 연설 전체를 관통한 어조는 단호함과 전투적 자신감이었다. 원고에 의존하지 않았고, 논지 전개가 또렷해 장성들과 제독들도 집중할 수밖에 없었다. 이는 한국전쟁 당시 전쟁 지휘 중이었던 맥아더 장군이 국민 통제 원칙에 의해 정부 정책에 도전하자 해임한 이래 가장 극적인 장면이라는 측면에서 ‘군인과 국가’를 떠올리게 하는 장면과 오버랩되었다.

장군들의 심정 - 자존심과 불편함, 그러나 경청해야 하는 순간

청중석에 앉은 이들은 대부분 30~40년을 군에서 보낸 전문 직업군이다. 걸프전, 아프간, 이라크, 인도·태평양 작전을 겪어온 이들에게 40대 중반의 장관이 “전쟁을 모르는 문민 리더”처럼 보였을 수 있다. 더구나 최고사령관 대통령의 사전승인 없이 소집령이 떨어졌고 사후 추인의 형태를 보임으로써 트럼프는 1기 때 자기의 정책에 도전했던 장군들의 기를 꺾었다. 장관이 소집하고 교육하는데 이래도 도전할 것인가 하는 면을 보여주는 듯했다. 본토, 유럽, 인도·태평양에서 작전 지휘 중인 이들이 하루아침에 워싱턴 인근으로 불려 온 것이다.

산전수전을 겪은 직업군인들의 자존심은 당연히 상했다. “우리가 누구에게 전략을 배웠다고? 이 젊은 장관에게 훈시를 들어야 한단 말인가?”라는 속내가 없을 수 없다. 미군은 전통적으로 문민 통치(Civilian Control)를 존중하지만, 군의 전문성을 무시한 일방적 소집은 거부감을 일으켰다. 미국은 민주주의를 지키기 위해 평소에는 최소한의 군사력을 유지하고 유사시에 전열을 가다듬어 적을 격파하는 민병대 조직에 기반을 두어왔다.

그런데도 연설이 시작되자 분위기는 바뀌었다. 헤그세스는 단상 위에서 과다하게 왔다 갔다 하여 시선을 분산시켰지만 자신 있게 움직였고, 감정적 선동 대신 명료한 전쟁관과 현실 인식을 제시했다. “전쟁 승리”라는 군의 본질적 사명을 다시 일깨우는 대목에서는 고개를 끄덕이는 이도 적지 않았다. 불편함과 일종의 굴욕감 속에서도, 전사정신 회복이라는 메시지 자체는 군심을 건드렸다.

800명을 전례 없이 소집한 이유 - ‘위기의 미국’이 보여준 절박함

이 집결은 단순한 ‘취임식 퍼포먼스’가 아니었다. 국방부가 아닌 “전쟁부”라는 이름을 공개적으로 부활시킨 것도 상징적이다. 그 배경에는 세 가지 요인이 얽혀 있다.

전략적 환경의 급격한 악화

우크라이나 전쟁은 러시아의 ‘지능화 전쟁’과 서방 지원 피로를 드러냈다. 대만해협은 중국 해군력 증강으로 불안정해졌고, 미 인도·태평양 전략은 공허하다는 비판을 받는다. 중동에서도 이란-이스라엘 긴장이 커지고 미군 기지 공격이 빈번해졌다. 미국은 동시에 여러 전구에서 군사적 우위를 유지하기 어렵다는 위기의식을 안고 있다.

트럼프 2기 정부의 국방 방향 전환

트럼프 대통령은 “MAGA 국방”을 표방하며, 전 세계 주둔 미군의 존재 이유를 재검토하고 ‘본토 우선’ 방어와 “전쟁에서의 승리”로 기조를 바꾸려 한다. 기존 관료적 펜타곤 구조가 이를 지연시킨다고 판단해 직접 장성단을 재정렬하려 했다.

폴-밀(Pol-Mil) 관계 재정립

트럼프는 과거 자신의 지휘에 비판적이었던 일부 장성단과 갈등을 겪었다. 이번 소집은 일종의 권위 재건과 충성 점검이기도 했다. 그러나 동시에 군의 사기와 전투적 자존심을 자극해 동원력을 끌어올리는 정치적 퍼포먼스 성격도 있다. 이러한 전군 주요 지휘관 소집은 히틀러나 스탈린, 마오쩌둥처럼 전체주의 국가에서 즐겨하는 방식이었기 때문에 충격이 컸다.

소집 관련 트럼프에게도 사후 보고했고, 대통령은 뒤늦게 추인했다. 헤그세스가 사실상 ‘전면전 준비’라는 정치적 메시지를 먼저 던지고, 트럼프가 뒤에서 이를 공인한 것이다.

연설의 의미와 과제

이 연설은 미국이 “평화적 억제”에서 “전쟁 승리 준비”로 전략 방향을 급선회 하려는 신호탄이다. 비아냥과 반발을 부를 수밖에 없는 방식이었지만, 동시에 미군이 지난 20년간 잃어버린 전사 문화와 결전 태세를 일깨우려는 시도였다.

장군들의 자존심을 건드렸다는 점에서 내부 마찰은 불가피하다. 그러나 연설의 논리적 일관성과 카리스마는 분명 인상적이었다. 군의 본질이 무엇인지, 왜 다시 “이기는 군대”가 되어야 하는지를 설득력 있게 말했다는 점에서 헤그세스는 단순한 정치 임명 장관이 아니라 ‘메시지를 던질 줄 아는 전략가’라는 평가를 받을 만하다. 이번 연설을 통해 최고의 승자는 헤그세스다.

문제는 이런 선언적 연설이 실제로 전략·예산·조직 개혁으로 이어질 수 있느냐이다. 동맹 관리, 특히 한미동맹에도 파급력이 클 수밖에 없다. 미국이 전쟁 준비에 몰입하면, 한국에 더 큰 분담과 전략적 결단을 요구할 것이기 때문이다. 연방정부가 셧다운된 상태에서 어떻게 난관을 헤쳐나가고 목표를 달성할지 주목된다.

이 집결은 트럼프 정부가 세계 전략의 불확실성과 국방력 약화 우려 속에서 군 전체를 다시 “전쟁 수행 조직”으로 재정렬하려는 절박한 몸짓이다. 불편한 절차와 군심의 상처를 감수하면서까지 800명을 불러 모은 이유는, 미국이 지금 “이길 수 있는 군대”로 되돌아가야 한다는 절박함 때문이다.

연설은 논란 속에서도 명확했고, 헤그세스 장관의 신념은 강했다. “전쟁부의 귀환”이라는 그의 선언은 향후 미군의 문화와 주한미군의 규모를 고정시킨 의회 결의에도 불구하고 한미동맹에도 긴장과 중첩되는 전구의 조정 등 변화를 예고한다. 문제는 이러한 움직임이 중립법(Neutrality Act)을 극복할 수 있나 하는 점과 미군에서 17% 이상을 차지하는 여군의 전투 체력을 남군 최고와 동일한 수준으로 요구할 수 있나 하는 점이다.

주은식 한국전략연구소 소장

이영풍 “나라 망하는데 월급보장이면 끝?… 이러니 ‘기레기’ 소리” 일침

이영풍 전 KBS 기자의 뼈 있는 일침이 추석 연휴를 기해 소셜미디어(SNS)에서 뒤늦게 재조명되면서 현 시국을 걱정하는 애국 시민들에게 깊은 공감과 울림을 선사하고 있다. 이 전 기자는 ‘방송미디어통신위원회 저지를 위한 국민 모임(방미위저지모임)’이 지난달 30일 오후 2시40분 서울 여의도 국회 소통관에서 개최한 기자회견에서 “여기서 방송을 촬영하고 리포팅하시는 분들 중 민노총 언론노조원들도 계신다면 반성하고 각성하시길 바란다”고 직격하며 정부·여당이 ‘미디어 장악’ 논란에도 강하게 밀어붙이는 법안에 대해 강도 높게 비판했다.

이영풍 “나라 망하는데 월급보장이면 끝?… 이러니 ‘기레기’ 소리” 일침

이영풍 전 KBS 기자의 뼈 있는 일침이 추석 연휴를 기해 소셜미디어(SNS)에서 뒤늦게 재조명되면서 현 시국을 걱정하는 애국 시민들에게 깊은 공감과 울림을 선사하고 있다. 이 전 기자는 ‘방송미디어통신위원회 저지를 위한 국민 모임(방미위저지모임)’이 지난달 30일 오후 2시40분 서울 여의도 국회 소통관에서 개최한 기자회견에서 “여기서 방송을 촬영하고 리포팅하시는 분들 중 민노총 언론노조원들도 계신다면 반성하고 각성하시길 바란다”고 직격하며 정부·여당이 ‘미디어 장악’ 논란에도 강하게 밀어붙이는 법안에 대해 강도 높게 비판했다.

북한, 美명문대 온라인 강좌 주시…교육공백 메우나-<연합뉴스>

북한, 美명문대 온라인 강좌 주시…교육공백 메우나-<연합뉴스>

국힘 시의원, 김민석 경찰에 고발

국힘 시의원, 김민석 경찰에 고발

본디 법무장관, 안티파 "꼭대기부터 바닥까지 파괴" 다짐

본디 법무장관, 안티파 "꼭대기부터 바닥까지 파괴" 다짐

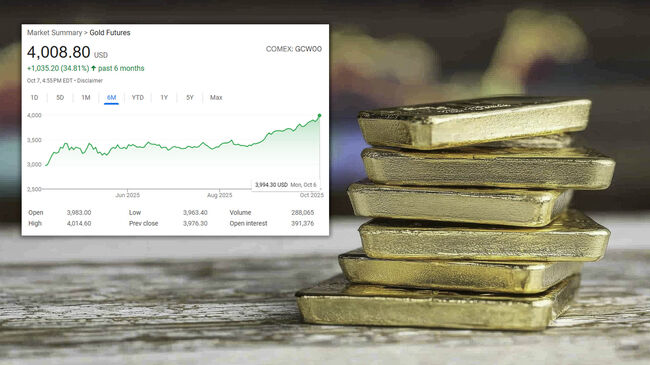

경제 불확실성 속 금값, 사상 처음으로 4,000달러 돌파

경제 불확실성 속 금값, 사상 처음으로 4,000달러 돌파

태안으로 밀입국 시도 중국인, 8명 모두 구속

태안으로 밀입국 시도 중국인, 8명 모두 구속

[영상] 서영교 증거 조작 적발

[영상] 서영교 증거 조작 적발

[이신우 칼럼] 9월말 외환보유액은 얼마인가요?

[이신우 칼럼] 9월말 외환보유액은 얼마인가요?

목록

목록