5일 중국 현지매체 극목신문에 포착된 이재용 삼성그룹 회장. 이 신문은 5일 회장이 베이징의 징둥(JD)몰에 통역사를 포함한 수행원들과 함께 방문한 이 회장의 모습을 보도했다. [사진 =극목신문]

5일 중국 현지매체 극목신문에 포착된 이재용 삼성그룹 회장. 이 신문은 5일 회장이 베이징의 징둥(JD)몰에 통역사를 포함한 수행원들과 함께 방문한 이 회장의 모습을 보도했다. [사진 =극목신문]

이번 한·중 정상회담은 시작부터 끝까지 묘한 인상을 남겼다. 회담의 형식은 정상외교였지만, 내용은 빈약했고 대신 장면이 과도하게 부각됐다.

시진핑 중국 국가주석이 설계한 외교 무대 위에 이재명 대통령이 올랐고, 그 뒤편에는 한국 재계를 대표하는 총수들이 늘어서 있었다. 노래는 중국이 불렀고, 무대는 중국이 만들었다.

이 대통령은 정상회담에서 “2026년을 한중관계 전면 복원의 원년으로 만들겠다”며 관계 회복의 의지를 강하게 드러냈다. 이어 “국권이 피탈된 시기에는 국권 회복을 위해 서로 손을 잡고 함께 싸운 관계”라고 양국의 역사를 설명했다.

그러나 이 대목에서 중요한 역사적 사실 하나가 빠져 있다.

한반도의 통일을 가로막은 결정적 계기였던 6·25전쟁과 중공군의 참전이다. 중국은 단순한 ‘우호적 이웃’이 아니라 유엔군과 맞서며 한반도의 전쟁 구도를 근본적으로 바꾼 당사자였다.

그 결과 한반도는 분단 상태로 고착됐고, 그 구조는 지금까지 이어지고 있다. 이 역사적 사실을 제외한 채 ‘함께 싸운 관계’만을 강조하는 서술은 외교적 수사로는 부드러울지 몰라도, 사실의 선택이라는 측면에서는 매우 일방적이다.

외교에서 과거를 언급하는 방식은 현재의 기준을 드러낸다. 무엇을 말하고 무엇을 말하지 않는지가 곧 외교의 방향이다.

이번 발언에는 ‘복원’이라는 목표는 있었지만, 갈등의 책임과 역사적 단절에 대한 인식은 보이지 않았다. 기준 없는 복원은 결국 상대의 해석에 맡겨질 수밖에 없다.

시진핑 주석의 발언은 정제돼 있었다. “전략적 선택”, “올바른 방향”, “역사의 편”이라는 중국식 외교 문법이 반복됐지만, 구체적 책임이나 쟁점은 언급되지 않았다. 대신 관계의 틀과 방향을 규정하는 표현들로 회담의 성격을 고정했다.

그 결과 이번 정상회담은 무엇을 얻었는지 보다, 누가 무대를 장악했는지가 더 또렷하게 남는 회담이 됐다.

공동성명은 나오지 않았고, 회담의 의미를 고정할 문서도 남지 않았다.

발언은 기록으로 남지 않았고 대신 장면이 남았다.

정상과 대기업 총수들이 한자리에 선 모습, ‘전면 복원’이라는 고강도 관계 언어, 그리고 성과를 대신한 사진들이 회담의 결과를 설명하는 도구가 됐다.

재계 총수들의 동행은 이 지점에서 의미를 갖는다.

이들은 협상의 주체가 아니었다. 투자 보장이나 정책 합의 같은 실질적 성과를 확보하지도 못했다. 그들의 역할은 무대를 채우는 것이었다.

중국 입장에서 정상회담에 재계 총수들이 함께 등장하는 장면은 한중 관계가 안정적이며, 한국의 핵심 경제 주체들이 그 관계에 동의하고 있다는 인상을 주는 상징적 연출이 된다.

이들은 딜을 하러 간 것이 아니라, 딜이 있는 것처럼 보이게 만드는 장면을 연출하기 위해 동원된 일부였다.

외교는 공연이 아니다.

그러나 이번 회담은 결과보다 연출이 앞섰고, 기준보다 분위기가 앞섰다. 역사적 갈등은 지워지고 관계 복원이라는 말만 남았다.

그 공백을 메운 것은 문서가 아니라 장면이었고, 합의가 아니라 연출이었다.

결국 이번 정상회담은 이렇게 기록될 가능성이 크다.

시진핑이 만든 무대에 이재명이 올랐고, 한국 재계는 그 무대를 완성하는 백댄서로 배치됐다는 평가다.

외교에서 가장 위험한 순간은 상대가 역사를 편집하는데, 우리는 그 편집본을 그대로 읽어줄 때다. 이번 방중은 바로 그 경계선 위에 서 있었다.

“부정선거 주장하면 징역 10년” 민주당 주도 조항 신설에 국힘 강력 반발

더불어민주당이 부정선거를 주장하면 10년 이하의 징역에 처하는 중범죄 조항을 슬쩍 끼워넣은 국민투표법 개정안을 국회 상임위원회에서 처리한 데 대해 국민의힘이 강력하게 반발하고 나섰다. 국민의힘은 24일 국회에서 원내대책회의를 열고 민주당이 전날 국회 행정안전위원회와 법제사법위원회에서 일방 처리한 국민투표법 개정안을 두고 "선거관리 업무에 대한 여론의 문제 제기를 차단하고 중앙선거관리위원회에 과도한 권한을 부여한 것"이라며 문제삼고 나섰다.

“부정선거 주장하면 징역 10년” 민주당 주도 조항 신설에 국힘 강력 반발

더불어민주당이 부정선거를 주장하면 10년 이하의 징역에 처하는 중범죄 조항을 슬쩍 끼워넣은 국민투표법 개정안을 국회 상임위원회에서 처리한 데 대해 국민의힘이 강력하게 반발하고 나섰다. 국민의힘은 24일 국회에서 원내대책회의를 열고 민주당이 전날 국회 행정안전위원회와 법제사법위원회에서 일방 처리한 국민투표법 개정안을 두고 "선거관리 업무에 대한 여론의 문제 제기를 차단하고 중앙선거관리위원회에 과도한 권한을 부여한 것"이라며 문제삼고 나섰다.

[분석] 쿠팡 넘어 한국 규제 겨냥… 美 의회, 301조 압박 시동

[분석] 쿠팡 넘어 한국 규제 겨냥… 美 의회, 301조 압박 시동

북동부 폭설 강타…2명 사망, 항공편 1만편 취소, 정전

북동부 폭설 강타…2명 사망, 항공편 1만편 취소, 정전

[종합] 尹대통령, 1심 무기징역 판결에 불복 항소

[종합] 尹대통령, 1심 무기징역 판결에 불복 항소

바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"

바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"

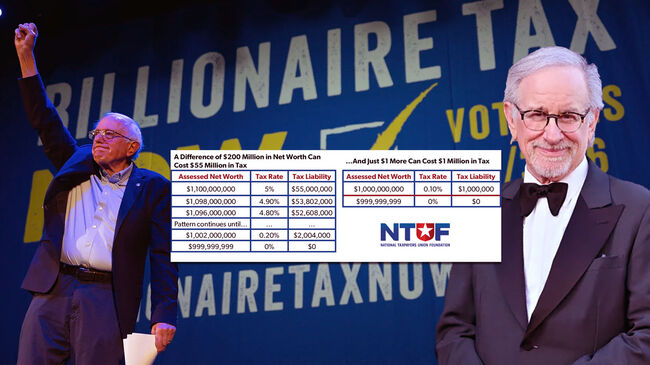

左성향 스티븐 스필버그, 세금 문제로 캘리포니아 떠나

左성향 스티븐 스필버그, 세금 문제로 캘리포니아 떠나

[포토] 서울역에 울려 퍼진 함성… 서버까 주최, 부정선거 규탄 집회

[포토] 서울역에 울려 퍼진 함성… 서버까 주최, 부정선거 규탄 집회

[영상] 경찰, 한미일보 압수수색 강제수사

[영상] 경찰, 한미일보 압수수색 강제수사

[신동춘 칼럼] 맹자의 성선설과 역성혁명

[신동춘 칼럼] 맹자의 성선설과 역성혁명

목록

목록