청맥(靑脈) 합법을 가장한 대중 잡지로 신영복·김질락 등이 중심이 되어 청년과 지식인층을 대상으로 반정부 사상을 전파하고 통혁당의 지하당 조직을 구축하는 데 기여했다.

청맥(靑脈) 합법을 가장한 대중 잡지로 신영복·김질락 등이 중심이 되어 청년과 지식인층을 대상으로 반정부 사상을 전파하고 통혁당의 지하당 조직을 구축하는 데 기여했다.

통혁당의 특징은 이중 구조였다. 합법의 외피와 비합법의 핵심으로 분리돼 있었다.

합법의 대표적인 영역이 ‘청맥’이다. 대학가에서 비교적 공개적으로 유통되던 이 잡지는 사회과학·문학·시사 담론을 다루는 형식을 취했다.

반면 비합법의 핵심적 영역은 ‘혁명전선’이었다. 이 신문에는 조직의 정체성과 노선, 행동 목표가 직접적으로 제시돼 있다.

‘청맥’으로 접촉면 넓히고 ‘혁명전선’으로 주체사상 전파

신영복은 이 두 영역을 모두 오갔다. 이는 단순한 ‘중복 참여’가 아니라 역할 분담의 결과다. ‘청맥’은 접촉면을 넓히는 창구였고, ‘혁명전선’은 방향을 정하는 나침반이었다.

합법 잡지에서 문제의식을 공유한 뒤, 비합법 매체를 통해 노선을 주입하는 방식은 북한의 대남 공작 문법과 유사하다. 실제로 통혁당은 서클 형태로 새문화연구회, 청맥회 등을 운영하며 인적 풀을 넓혔다.

통계적으로 보자면, 1960년대 중반 남한의 대학생 수는 약 20만 명 내외였다. 이 가운데 통혁당이 직접 조직화한 인원은 극소수였지만, 전위 조직의 목적은 규모가 아니라 결속도였다.

소수의 핵심이 다수를 선도한다는 계산이다. 신영복은 이 구조에서 ‘연결자’ 역할을 맡았다. 합법 영역에서 신뢰를 얻고, 비합법 영역으로 일부를 이동시키는 과정에 관여했다는 점은 판결문과 증언에서 교차 확인된다.

“몰랐다”는 주장과 문헌의 충돌

신영복을 둘러싼 해명 가운데 가장 널리 인용되는 것은 “통혁당을 몰랐다”는 주장이다. 이 주장은 한홍구가 2006년 ‘한겨레21’ 기고에서 소개한 신영복의 발언을 통해 확산됐다.

혁명전선(革命戰線)은 핵심적 대남 혁명 기구로서 공산 혁명 기관 구축을 목표로 한 통일혁명당의 지하신문이었다.

혁명전선(革命戰線)은 핵심적 대남 혁명 기구로서 공산 혁명 기관 구축을 목표로 한 통일혁명당의 지하신문이었다.

요지는 1965년 말이나 1966년 초에야 ‘청맥’을 통해 관련 인물들을 알게 됐고, 김종태나 이문규 같은 핵심 간부는 사건이 터질 때까지 만나본 적이 없다는 설명이다.

그러나 이 설명은 문헌과 충돌한다. 첫째, ‘혁명전선’의 창간 선언과 초기 기사들은 1964년을 기점으로 한다. 날짜와 참석자, 발언의 흐름이 구체적으로 적혀 있다.

둘째, 김질락의 수기 ‘주암산’은 조직의 형성과 보고 체계를 내부자의 언어로 서술한다. 여기에는 개인적 방황이나 우연적 연루로 설명할 수 없는 구조가 드러난다.

셋째, 대법원 판결문은 신영복의 행위를 ‘알지 못한 상태의 가담’으로 보지 않았다. 보고, 지시, 실행이 반복된 정황을 근거로 판단했다.

또한 ‘핵심 간부를 몰랐다’는 해명은 논점을 흐린다. 조직 활동의 본질은 개인적 친분이 아니라 기능적 연결이다. 특정 인물을 몇 번 만났는지가 아니라, 어떤 역할을 수행했는지가 기준이다.

필진 참여, 기관지 노선에 대한 찬성, 하부 조직 관리, 활동 보고가 존재했다면, 명칭이나 직함의 인지 여부는 부차적이다.

정리하면, 한홍구가 소개한 해명은 부분을 확대해 전체를 덮는 방식이다. 기록은 이를 허용하지 않는다. 1964년의 문헌, 1966~1967년의 활동 기록, 1968년의 판결문은 하나의 흐름으로 이어진다.

신영복은 통혁당의 외곽을 스쳐 간 인물이 아니라, 합법과 비합법을 잇는 지점에서 분명한 역할을 수행한 인물이었다. ‘몰랐다’는 말보다, 남아 있는 기록이 더 구체적이다.

법원 판결문에 적힌 이름과 무기징역의 근거들

신영복에 대한 평가는 감상이나 회고가 아니라 판결문에서 출발해야 한다.

1968년 통일혁명당 사건 이후 내려진 사법 판단의 정점은 대한민국 대법원 판결이다. 이 판결은 정치적 수사나 선전 문구가 아니라, 수사 기록·증거·증언을 종합해 구성된 문서다.

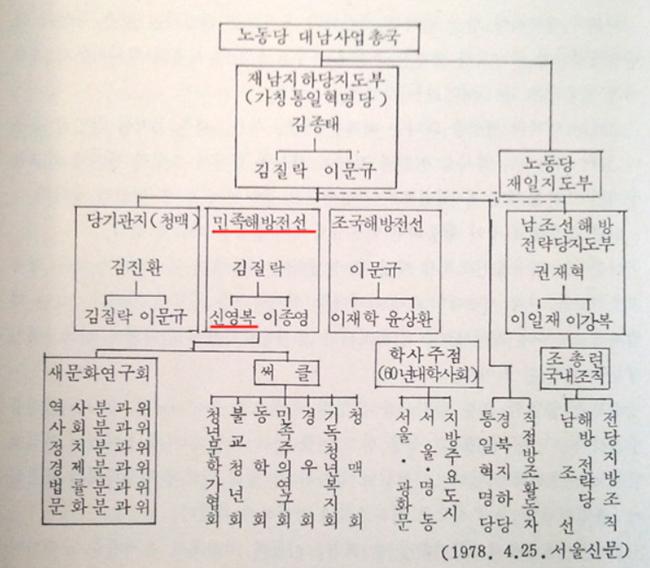

통혁당 조직도. [도표=서울신문]

통혁당 조직도. [도표=서울신문]

판결문은 특정 개인의 성향을 논평하지 않는다. 언제, 어디서, 무엇을 했는지를 적는다. 그리고 그 적시의 누적이 형량으로 이어진다.

판결문에서 신영복의 이름은 주변부가 아니다. 조직의 성격 규정, 하부 조직의 관리, 선전물 제작과 배포, 보고 체계 참여가 구체적으로 기재돼 있다. 특히 “반국가단체를 이롭게 할 목적”이라는 판결문은 추상적 비난이 아니라 행위의 결과를 지칭한다.

그 결과가 반복·지속·조직적일 때 형량은 가중된다. 무기징역이라는 형은 단일 행위가 아니라 누적된 역할을 전제로 한다.

연도별로 보면 △1964년 조직 형성 및 선전 매체 결정 △1966·67년 대학가·지식인 네트워크를 통한 확산 △1968년 검거로 이어지는 흐름이 판결문에 반영돼 있다.

판결은 특정 날짜의 회합과 특정 장소의 만남, 특정 문서의 전달을 묶어 판단한다. 이는 ‘몰랐다’거나 ‘가벼운 연루’라는 설명과 충돌한다. 법원은 신영복을 기능적 참여자로 규정했다.

포섭–보고–지시–실행… 육사 생도·대학생 공작 기록

판결문과 수사 기록에서 반복되는 핵심어는 포섭–보고–지시–실행이다. 이는 자발적 토론 모임의 어휘가 아니라, 조직 활동의 어휘다. 신영복이 관여한 영역 가운데 특히 주목되는 대목은 육군사관학교 생도와 대학생을 잇는 연결선이다.

당시 그는 육사 교관 신분으로 경제학 관련 강의를 맡고 있었다. 교관이라는 위치는 접근성과 신뢰를 동시에 제공한다.

기록에 따르면, 1966년 무렵 서울 중구 일대 다방과 서대문구 갈현동 주거지 등에서 회합이 이어졌다. 회합의 목적은 단순 친목이 아니라 대상의 성향 파악과 단계적 접촉이었다.

특정 인물의 사상적 성향을 기록한 노트, 활동 결과에 대한 보고 문서가 존재했다는 점이 판결문에 적시된다. 보고는 개인의 일기와 다르다. 상급자에게 전달되는 결과물이다.

대학생 공작 역시 동일한 구조다. 특정 날짜에 특정 장소로 집결, 특정 구호를 사용한 시위 계획과 실행, 이후의 평가가 보고로 남았다. 이는 즉흥적 행동이 아니라 사전 준비와 사후 보고를 전제로 한다.

법원은 이러한 반복을 근거로 조직적 행위를 인정했다. 한두 번의 접촉이나 단순한 동조라면 적용되기 어려운 판단이다.

이 과정에서 등장하는 인물들은 실명으로 기록된다. 김질락·김종태·이문규 등 상·하부 연결 고리와의 접점이 문서로 확인된다.

지명 역시 구체적이다. 중구, 서대문구 등 회합 장소가 반복된다. 판결문은 이렇게 사람–장소–행위를 연결해 판단한다. 이는 사후에 미화하거나 축소하기 어려운 형식이다.

◆ 松山

시인이자 역사·철학 연구자. 전 이승만학당 이사를 역임했으며 현재 한국근현대사연구회 연구 고문, 철학 포럼 리케이온 대표로 활동하고 있다. 시집 네 권을 출간했고 ‘후크고지의 영웅’을 공동 번역했다. 松山은 필명이다.