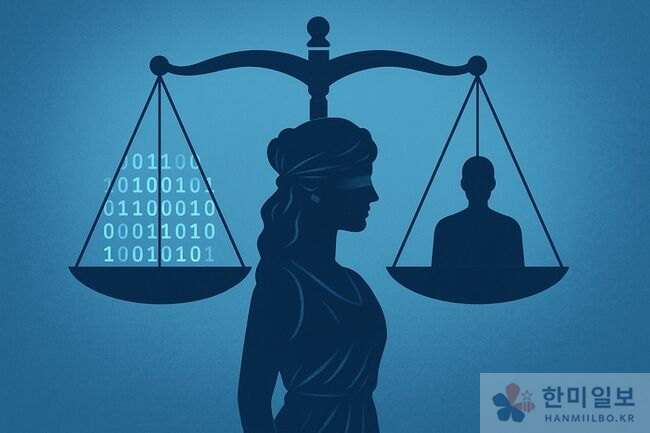

독재국가에서는 정의의 여신도 독재자의 하수인에 불과하다. 한미일보

독재국가에서는 정의의 여신도 독재자의 하수인에 불과하다. 한미일보

법원에서 영장을 발부했으니 합법이라는 주장은 흔하다. 그러나 사람들은 종종 그 합법성을 인정하지 않는다. 이유는 단순하다. 합법임에도 불법이라 보는 조건이 분명히 존재하기 때문이다.

첫째, 권력을 가진 자가 법적 절차를 자기 방어 도구로 악용할 때다.

법은 권력을 제약하고 시민을 보호하기 위한 장치다. 하지만 권력자가 법 절차를 자신의 권력 유지 수단으로 삼으면 합법성은 곧 권력의 무기화로 변질된다. 북한의 사례는 이를 잘 보여준다. 김정은의 결정은 언제나 ‘합법’이지만, 국제사회는 그것을 합법이라 인정하지 않는다. 이유는 그것이 단지 권력자의 자기정당화이기 때문이다.

둘째, 법원과 제도가 권력의 논리를 견제하지 못하고 형식적 합법성만 확인할 때다.

민주주의의 핵심은 권력 분립과 견제에 있다. 그러나 사법부가 절차만 확인하고 실질적 정당성을 외면하면, 영장은 권력 남용을 합리화하는 도구로 전락한다. 영장이 발부됐다는 사실 자체가 합법성을 담보하지 못하는 이유가 여기에 있다.

셋째, 언론과 시민이 감시와 비판 기능을 잃고 권력의 언어로 합법/불법을 해석할 때다.

언론이 권력의 확성기로 전락하고, 시민이 스스로의 권리를 포기하면 합법은 절대화된다. 권력자의 선언이 곧 합법이 되고, 불법은 권력이 정한 기준에 따라 규정된다. 합법이란 말이 더 이상 법률의 개념이 아니라 정치적 선전 구호가 되는 순간이다.

이 세 가지 조건이 동시에 충족될 때 역사는 그 현상을 ‘독재’라고 불러왔다. 합법이라는 외피를 두르고 있지만 실상은 권력의 자기보호 장치일 뿐인 구조, 그것이 독재의 본질이다.

문제는 지금 대한민국이 바로 이 세 가지 조건을 동시에 경험하고 있다는 점이다.

권력자는 법을 자신의 방패로 삼고, 사법부는 형식적 요건만 확인하며, 언론은 권력의 언어를 그대로 되뇌이고 있다.

시민들이 “합법인데 왜 문제냐”라는 주장에 동의하지 않는 이유가 여기에 있다. 절차적으로는 합법일지라도 실질적으로는 불법이라는 인식이 확산되는 것이다.

이 지점에서 독자들마다 떠오르는 인물이 있을 것이다.

누구는 북한의 김정은을 떠올릴 수 있고, 누구는 현 집권자를 떠올릴 수도 있다.

중요한 것은 특정 인물이 아니라, 합법이라는 단어 자체가 더 이상 신뢰받지 못하는 사회적 현실이다.

민주주의에서 합법은 단순한 절차를 넘어 시민의 동의와 정당성을 담보하는 약속이다.

이 약속이 깨지면 합법은 불법으로 보이고, 법의 권위는 무너진다. 남는 것은 권력자의 의지뿐이며, 그 순간 체제는 독재의 길로 들어서게 된다.

오늘 대한민국이 마주한 위기는 바로 그 경계 위에 있다. 합법의 탈을 쓴 독재를 용인한다면, 자유의 붕괴와 시민의 침묵은 피할 수 없다.

#합법의위기 #독재의조건 #권력남용 #형식적합법성 #사법부무력화 #언론의침묵 #대한민국민주주의 #법의도구화