문재인정부가 만든 불씨는 이재명 정권에서 경제 구조를 흔드는 균열로 굳어졌다. [그래픽=한미일보]

문재인정부가 만든 불씨는 이재명 정권에서 경제 구조를 흔드는 균열로 굳어졌다. [그래픽=한미일보]

한국 경제의 장기 침체는 어느 한 정책의 실패 때문이라기보다 정권이 선택한 방향의 결과에 가깝다. 금리가 통하지 않고, 통화량은 재정과 신용이 결합하는 방식으로 비정상적으로 확대되며, 가계부채는 세계 최고 수준으로 불어났다. 환율은 주요 지표가 아니라 한국 경제를 지배하는 핵심 변수가 됐고, 인구는 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 빨리 줄고 있다.

이 침식의 뿌리는 문재인 정권 시절(2017~22년)에 형성됐고, 이재명 정권 들어 그 균열은 상시 구조로 고착화되고 있다는 게 주류 경제학자들의 분석이다.

이들은 “한국이 향후 어떤 30년을 맞이할지를 결정하는 것은 정책이 아니라 정권”이라고 말한다. 국민이 어떤 정권을 선택하느냐에 따라 한국 경제의 미래도 결정된다는 말이다. 그렇다면 이런 주장이 사실일까?

한국 경제는 갑작스러운 붕괴가 아니라 ‘지속적 침식’이라는 형태로 무너지고 있다. 금리가 통화량을 조절하지 못하고, 부채와 부동산이 금융 구조를 점령하며, 환율은 주요 변수가 아닌 지배 변수가 되었기 때문이다. 인구는 OECD 최고 수준의 속도로 줄고, 통화량은 재정·부채·정책이 결합하면서 제어 불능의 수준으로 확대되고 있다. 여기까지는 우리가 체험하고 있는 현상이다.

주류 학자들은 “이 모든 변화는 우연이 아니라 정권이 선택한 경제 운영 철학에서 비롯된 구조적 방향 전환 때문”이라고 설명한다.

이들은 “한국 경제의 침식은 문재인정부 때 이미 본격적으로 드러나기 시작했다”고 진단한다.

실제로 초저금리와 초유동성, 가계부채의 폭발적 증가, 부동산 담보금융의 비정상적 확대, 통화량(M2)의 과잉 팽창(46% 증가) 등 한국 경제의 핵심 지표는 이 시기에 모두 정상 범위를 벗어났다. 정책금리의 실물경제 전달력이 약화되기 시작한 것도 이때였다. 국제결제은행(BIS)의 지표가 이를 증명한다.

한편 이재명 정권은 금리 인상이 가져오는 부작용을 완화한다는 명분 아래 재정 지출을 반복적으로 확대하면서 통화량 팽창을 ‘정책적 기본값’으로 만들어 버렸다. 그 결과 통화량은 이제 금리가 아니라 ‘재정 → 신용 → 시장유동성’이라는 경로를 통해 확대되고 줄어드는 구조가 됐다.

한국은행은 2021년 보고서에서 “정책금리의 전달력이 약화되고 있다”고 적시했고, BIS는 같은 시기 한국의 가계부채가 국내총생신(GDP) 대비 100%를 넘어서며 세계 1위 위험 국가로 분류될 수 있다고 경고했다. 이는 단순한 경기 과열이 아니라 경제 작동 메커니즘 자체가 붕괴되기 시작했다는 신호였다.

문재인 정권의 문제는 개별 정책의 실패가 아니라 정권이 택한 ‘유동성·부채 중심 경제 운영 철학’에 있었다.

성장률을 생산성이 아니라 신용팽창으로 유지하려 했고, 부동산 가격의 급등을 구조적 문제로 보지 않고 단기 정책 조합으로 관리할 수 있다고 판단했다. 경고 신호는 반복됐지만, 정권의 기조는 변하지 않았다.

그 결과 한국 경제는 금리에 반응하지 않고, 부채와 자산 가격의 사이클이 통화정책을 압도하는 구조로 이동했다.

학자들은 “이재명 정권 들어 상황은 더 근본적인 차원으로 이동하고 있다”고 지적한다. 이전 문재인 정권이 만든 균열이 일시적 현상에 그쳤다면, 지금 정권은 그 취약성을 제도·정책·외교 방향과 결합해 상시적 구조로 고착시키고 있다는 지적이다.

“금리정책이 작동하지 않는 경제를 바로잡기보다 재정 확대로 금리 무력화를 심화시켰고, 시장 유동성을 관리하는 대신 유동성 확대를 정책의 기본 흐름으로 삼았다. 부채는 위험 요소가 아니라 정책적 가용 수단으로 취급되었고, 소득주도성장이 경제정책이라기보다 정권 기조에 가까운 형태로 재가동되고 있다”

이제부터는 주장이 아닌 자료를 따라가 보자.

한국 경제의 금융 취약성을 가장 정확하게 보여주는 기관은 BIS다. BIS는 세계 각국의 부채·신용·금융 시스템 리스크를 가장 객관적으로 비교하는 기관인데, BIS 기준 한국은 세 가지 핵심 지표에서 모두 ‘고위험 국가’로 분류된다.

첫째, 가계부채가 GDP 대비 101~106%로 세계 최고 수준이다.

둘째, M2 증가율과 신용팽창 속도가 주요국 중 가장 가파르며, 이는 재정·정책 신용이 결합해 ‘정책 주도형 통화 팽창’을 만든다는 의미다. 문재인정부 5년간 M2는 46% 증가했다. 이는 한국 경제 역사상 가장 빠른 속도이며, 국제통화기금(IMF) 외환위기와 글로벌 금융위기 때의 통합 증가폭을 앞선다.

셋째, 부동산·프로젝트파이낸싱(PF)) 금융 비중이 모든 신용 공급의 중심을 차지해 금리정책의 효과를 잠식한다.

문재인 정부가 이 세 지표를 모든 방향에서 악화시켰다면, 이재명 정권은 그 지표들이 ‘비정상’을 넘어 ‘상시 구조’로 굳어지는 단계를 열었다.

이 과정에서 환율은 한국 경제의 지표가 아니라 경제를 움직이는 핸들로 바뀌었다. 원화는 2019~24년 JP모건 위험통화지수(RCI)에서 브라질·남아프리카공화국과 동급으로 재분류됐고, 위안화 약세 때 원화가 동조하는 비율은 미 재무부 보고서 기준 0.72까지 상승했다.

이는 원화가 선진국 통화가 아니라 ‘중국 리스크를 수입하는 통화’로 인식되기 시작했음을 의미한다. 이재명 정권의 친(親)중국 노선은 이러한 환율 취약성을 시장 신호로 굳히는 역할을 하고 있다.

장기 침식의 마지막 축은 인구다. 합계출산율 0.7대는 문재인정부에서 형성됐고, 이재명 정권에서도 반등의 조짐 없이 유지되고 있다. 국제연합(UN) 세계인구전망(2024)은 2050년 한국의 생산가능인구가 1800만 명 이상 감소할 것으로 예측한다.

이는 소비·세수·노동·연금·부동산·지방 경제 등 경제의 모든 축을 동시에 무너뜨리는 구조적 리스크다. 한국은 일본보다 훨씬 빠르게 노화되고 있고, 이미 주요 OECD 국가 중 인구 감소 속도가 가장 빠른 국가가 되었다.

한국 경제가 맞이한 침식 상황은 정책 실패가 아니라 정권이 선택한 방향의 결과다. 정권이 선택한 가치, 정권이 믿는 경제관, 정권이 구축한 외교·투자·통화 구조가 모두 결합해 하나의 시스템이 되었기 때문이다.

그래서 지금 필요한 질문도 “정책의 미세 조정이 아니라 정권의 기조 전환이 가능한가”이다. 정책이 바뀌어도 정권의 방향이 바뀌지 않으면 침식은 계속되고, 반대로 정권의 기조가 바뀌면 정책은 자연스럽게 재정렬될 것이기 때문이다.

한국이 향후 어떤 30년을 선택할지는 기술이 아니라 방향, 정책이 아니라 정권에 달려 있다.

※ 주요 내용 출처 ※

“금리가 먹히지 않는 경제”

→ 한국은행 정책금리 보고 + NH투자증권 “금리–M2 괴리” + BIS 신용 데이터

“부채 구조의 기형성(GDP 대비 100% 돌파)”

→ BIS Household Debt to GDP + 한국은행 금융안정보고서 + KB·신한 부동산금융 리스크

“통화량의 비정상적 팽창(M2 46% 증가)”

→ 한국은행 경제통계시스템(ECOS) + OECD Money/GDP 비율 비교

“원화 환율 취약성·위험통화화”

→ JP모건 투자 등급 리츠 지표(RCI) + 미 재무부 환율보고서

“친중국 노선 → 환율·공급망 리스크 심화”

→ 미 재무부·미 상무부 공급망 문건 + 증권사 KRW 전망

“인구 구조·연금·지방 경제의 붕괴”

→ UN 인구 통계 데이터베이스, WPP 연령·성별 인구 집계 결합 + 통계청 장래인구

#경제침식 #문재인정권 #이재명정권 #BIS지표 #부채경제 #통화팽창 #환율취약성 #금리무력화 #인구붕괴 #한미일보기획

“부정선거 주장하면 징역 10년” 민주당 주도 조항 신설에 국힘 강력 반발

더불어민주당이 부정선거를 주장하면 10년 이하의 징역에 처하는 중범죄 조항을 슬쩍 끼워넣은 국민투표법 개정안을 국회 상임위원회에서 처리한 데 대해 국민의힘이 강력하게 반발하고 나섰다. 국민의힘은 24일 국회에서 원내대책회의를 열고 민주당이 전날 국회 행정안전위원회와 법제사법위원회에서 일방 처리한 국민투표법 개정안을 두고 "선거관리 업무에 대한 여론의 문제 제기를 차단하고 중앙선거관리위원회에 과도한 권한을 부여한 것"이라며 문제삼고 나섰다.

“부정선거 주장하면 징역 10년” 민주당 주도 조항 신설에 국힘 강력 반발

더불어민주당이 부정선거를 주장하면 10년 이하의 징역에 처하는 중범죄 조항을 슬쩍 끼워넣은 국민투표법 개정안을 국회 상임위원회에서 처리한 데 대해 국민의힘이 강력하게 반발하고 나섰다. 국민의힘은 24일 국회에서 원내대책회의를 열고 민주당이 전날 국회 행정안전위원회와 법제사법위원회에서 일방 처리한 국민투표법 개정안을 두고 "선거관리 업무에 대한 여론의 문제 제기를 차단하고 중앙선거관리위원회에 과도한 권한을 부여한 것"이라며 문제삼고 나섰다.

[분석] 쿠팡 넘어 한국 규제 겨냥… 美 의회, 301조 압박 시동

[분석] 쿠팡 넘어 한국 규제 겨냥… 美 의회, 301조 압박 시동

북동부 폭설 강타…2명 사망, 항공편 1만편 취소, 정전

북동부 폭설 강타…2명 사망, 항공편 1만편 취소, 정전

[종합] 尹대통령, 1심 무기징역 판결에 불복 항소

[종합] 尹대통령, 1심 무기징역 판결에 불복 항소

바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"

바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"

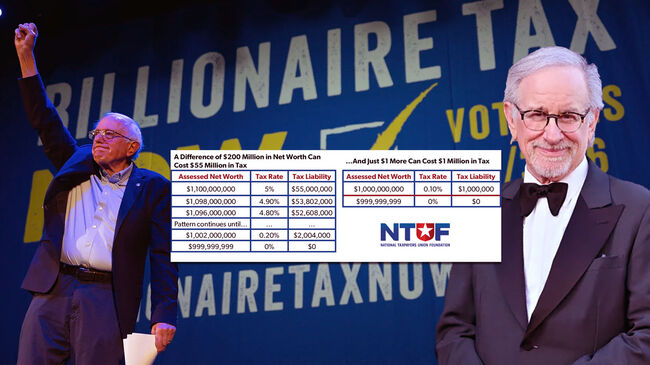

左성향 스티븐 스필버그, 세금 문제로 캘리포니아 떠나

左성향 스티븐 스필버그, 세금 문제로 캘리포니아 떠나

[포토] 서울역에 울려 퍼진 함성… 서버까 주최, 부정선거 규탄 집회

[포토] 서울역에 울려 퍼진 함성… 서버까 주최, 부정선거 규탄 집회

[영상] 경찰, 한미일보 압수수색 강제수사

[영상] 경찰, 한미일보 압수수색 강제수사

[정성홍 칼럼] “말장난 능한 이준석, 차가운 검증으로 눌러라”

[정성홍 칼럼] “말장난 능한 이준석, 차가운 검증으로 눌러라”

목록

목록