- ‘개혁’은 더 이상 변화의 언어가 아니다

- 권력은 제도를 고치고, 국민은 통제 당한다

- 제도가 살아남지 못한 자리에 민주주의는 없다

이재명정부가 추진하는 감사원 개편, 공무원 검증, 검찰 구조조정, 대법원 증원 등을 비롯한 일련의 제도 개혁은 ‘정치적 중립 강화’라는 명분 아래 진행되고 있다. 하지만 실질적으로는 헌법에 보장된 권력 분립과 행정 견제 시스템의 재구성으로 이어지고 있다. <한미일보>는 이를 ‘개혁이라는 이름의 국가 권력 재설계’로 규정하고, 감사원·공무원·검찰·사법부의 제도 변화를 축으로 삼은 권력 집중의 메커니즘과 그 민주주의적 함의를 검증한다. 〈편집자 주〉

개혁이라는 포장지 뒤에서 드러난 통제의 실체. 네 개의 제도는 서로 다른 이름으로 추진 중이지만 모두 권력 집중이라는 하나의 방향을 향하고 있다. [그래픽=한미일보]

개혁이라는 포장지 뒤에서 드러난 통제의 실체. 네 개의 제도는 서로 다른 이름으로 추진 중이지만 모두 권력 집중이라는 하나의 방향을 향하고 있다. [그래픽=한미일보]

[목차]

① 감사원의 눈을 멀게 한 개혁

② 충성의 행정국가=민주당 선거 조직화

③ 검찰의 칼을 빼앗은 자들

④ 사법부의 인사정치, 대법관 증원법의 이면

⑤ 개혁의 언어, 독재의 문법

‘개혁’이라는 단어는 더 이상 변화의 언어가 아니다. 감사원의 눈은 감겼고, 공무원 조직은 충성이란 기준으로 재편됐으며, 검찰은 수사기관에서 공소청으로 축소됐고, 사법부는 인사의 기술로 흔들렸다.

서로 다른 제도에서 벌어진 개혁처럼 보이지만, 이 네 가지 개혁은 동일한 방향으로 움직이고 있다.

첫째 축은 감사원이다. 정책감사 폐지가 ‘정책 판단 보호’라는 명분으로 추진됐지만, 실제로는 행정부를 감시하는 마지막 창을 닫는 조치였다. 외부 감시가 약화되자 행정부는 스스로를 견제할 제도적 이유를 잃었다. 책임 구조가 흐려지고 투명성은 후퇴했다.

둘째 축은 공무원 조직의 재편이다. 공무원 검증 제도는 표면적으로는 윤리 강화였으나, 실제로는 충성도 측정에 가깝다. 공직사회는 국민을 위한 조직이 아니라 정권의 사상·성향에 따라 선별되는 정치적 조직으로 바뀔 것이다. 행정이 국민이 아니라 정권의 이해에 맞춰 움직이는 구조로 변화되는 것이다.

셋째 축은 검찰이다. 검찰 개혁은 권한 조정이 아니라, 검찰을 수사기관에서 공소 유지 기관(공소청)으로 격하시킨 구조적 전환이다. 검찰은 사건의 흐름을 설계할 수 없고, 항소권 제한으로 판결을 시정할 힘도 봉쇄됐다. 반대권을 잃은 검찰은 권력을 감시하는 기관이 아니라 권력이 넘겨준 사건을 받아 공소만 담당하는 기관으로 전락했다.

넷째 축은 사법부다. 대법관 증원은 효율성을 명분으로 내세웠지만, 실제로는 판결 구조에 정치적 영향을 미칠 수 있는 인사 정치의 문을 열려는 의도로 읽힌다. 사법부의 독립성은 제도가 아니라 구성원에 따라 흔들릴 수 있게 됐고, 최종 판단은 정권의 의지에 더 가깝게 움직일 위험이 커졌다.

그렇다면 독재의 문법은 무엇이 다른가

네 축의 변화가 하나의 구조로 정렬되는 이유는, 개혁의 문법과 독재의 문법이 근본적으로 다르기 때문이다. 두 문법은 작동 방식이 다섯 가지에서 완전히 갈린다.

첫째, 개혁의 문법은 투명성을 확장하지만 독재의 문법은 투명성을 제거한다.

감사·감독·정보 공개가 강화돼야 개혁이지만, 독재는 ‘정책 보호’ ‘중립성’ 같은 명분으로 감시 기능을 축소한다. 감사원의 권한 약화는 이 문법의 대표적 사례다.

둘째, 개혁의 문법은 독립성을 보장하고 독재의 문법은 종속성을 만든다.

검찰·사법·행정이 서로를 견제해야 개혁이지만, 독재는 모든 제도를 권력의 명령 체계 안에 배치한다. 공무원 검증 제도는 독립된 관료제를 정권의 조직으로 바꾸는 방식이다.

셋째, 개혁의 문법은 권한을 분산시키지만 독재의 문법은 권한을 집중시킨다.

견제를 위해 복잡한 절차를 인정하는 것이 개혁이라면, 독재는 효율과 속도를 내세워 권한을 한 손으로 모은다. 검찰을 공소청화 하는 것은 권한 분산이 아니라 집중의 문법이다.

넷째, 개혁의 문법은 시민을 권력 위에 두지만 독재의 문법은 권력을 시민 위에 둔다.

개혁은 시민의 자유와 참여를 확장하지만, 독재는 시민의 정치적 자유를 규제하고 권력 중심의 행정 구조를 만든다. 공무원 조직이 국민이 아닌 정권을 향하도록 설계되는 이유다.

다섯째, 개혁의 문법은 제도를 강화하지만 독재의 문법은 제도를 비워 권력으로 채운다.

제도가 강해지면 권력은 제약받지만, 독재의 문법은 제도를 고치는 척하면서 실제로는 제도를 무력화한다. 사법부 인사 정치는 그 제도적 무력화의 전형이다.

이 다섯 가지가 동시에 작동할 때 개혁은 더 이상 민주주의의 언어가 아니라 통제의 언어로 변한다.

그래서 이재명정부의 개혁은 서로 다른 제도에서 일어난 조정이 아니라, 개혁이라는 이름을 빌려 독재의 구조를 조립하는 과정이라는 결론에 도달한다.

그러므로 정치권에서는 “대한민국이 베네수엘라행 급행열차에 탑승하고 있다”는 자조적 비판이 나온다. 지금 베네수엘라 정권이 미국의 심판대에 서 있는 현실은 제도적 안전장치를 해체한 국가가 어떤 결말을 맞는지 가장 직접적으로 보여주는 사례다.

시스템은 독립성과 투명성을 잃는 순간 제도가 아니라 도구로 변한다. 도구를 양손에 쥔 권력은 자신을 보호하는 방향으로만 확장한다. 견제는 사라지고 통제만 남게 된다.

이재명정부가 추진하는 개혁은 제도를 강화하는 게 아니라 약화시켰고, 약해진 제도는 권력이 들어설 틈을 넓혀 주었다. 개혁이라는 이름으로 시행된 조치들은 결국 제도의 회복이 아니라 정권의 공고화를 위한 것이었으며, 그 결과 민주주의는 원래의 자리에서 밀려나는 중이다.

개혁은 제도를 살리는 문법이지만, 독재의 문법은 제도를 비우고 그 자리를 권력으로 채운다. 그리고 그렇게 독재는 제도 안에서 완성된다.

#개혁의언어독재의문법 #권력집중 #행정독재 #감사원축소 #공무원검증 #검찰공소청화 #대법관증원 #헌정위기 #삼권분립붕괴 #한미일보

- 관련기사

-

“부정선거 주장하면 징역 10년” 민주당 주도 조항 신설에 국힘 강력 반발

더불어민주당이 부정선거를 주장하면 10년 이하의 징역에 처하는 중범죄 조항을 슬쩍 끼워넣은 국민투표법 개정안을 국회 상임위원회에서 처리한 데 대해 국민의힘이 강력하게 반발하고 나섰다. 국민의힘은 24일 국회에서 원내대책회의를 열고 민주당이 전날 국회 행정안전위원회와 법제사법위원회에서 일방 처리한 국민투표법 개정안을 두고 "선거관리 업무에 대한 여론의 문제 제기를 차단하고 중앙선거관리위원회에 과도한 권한을 부여한 것"이라며 문제삼고 나섰다.

“부정선거 주장하면 징역 10년” 민주당 주도 조항 신설에 국힘 강력 반발

더불어민주당이 부정선거를 주장하면 10년 이하의 징역에 처하는 중범죄 조항을 슬쩍 끼워넣은 국민투표법 개정안을 국회 상임위원회에서 처리한 데 대해 국민의힘이 강력하게 반발하고 나섰다. 국민의힘은 24일 국회에서 원내대책회의를 열고 민주당이 전날 국회 행정안전위원회와 법제사법위원회에서 일방 처리한 국민투표법 개정안을 두고 "선거관리 업무에 대한 여론의 문제 제기를 차단하고 중앙선거관리위원회에 과도한 권한을 부여한 것"이라며 문제삼고 나섰다.

[분석] 쿠팡 넘어 한국 규제 겨냥… 美 의회, 301조 압박 시동

[분석] 쿠팡 넘어 한국 규제 겨냥… 美 의회, 301조 압박 시동

트럼프: 합참의장이 이란전쟁 반대했단 보도는 '가짜 뉴스'

트럼프: 합참의장이 이란전쟁 반대했단 보도는 '가짜 뉴스'

[종합] 尹대통령, 1심 무기징역 판결에 불복 항소

[종합] 尹대통령, 1심 무기징역 판결에 불복 항소

바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"

바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"

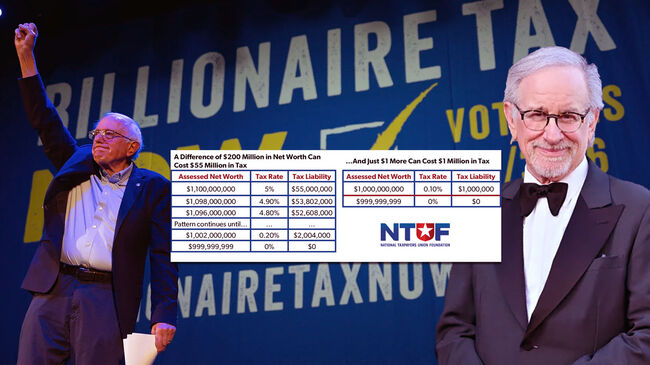

左성향 스티븐 스필버그, 세금 문제로 캘리포니아 떠나

左성향 스티븐 스필버그, 세금 문제로 캘리포니아 떠나

[포토] 서울역에 울려 퍼진 함성… 서버까 주최, 부정선거 규탄 집회

[포토] 서울역에 울려 퍼진 함성… 서버까 주최, 부정선거 규탄 집회

[영상] 경찰, 한미일보 압수수색 강제수사

[영상] 경찰, 한미일보 압수수색 강제수사

[정성홍 칼럼] “말장난 능한 이준석, 차가운 검증으로 눌러라”

[정성홍 칼럼] “말장난 능한 이준석, 차가운 검증으로 눌러라”

목록

목록