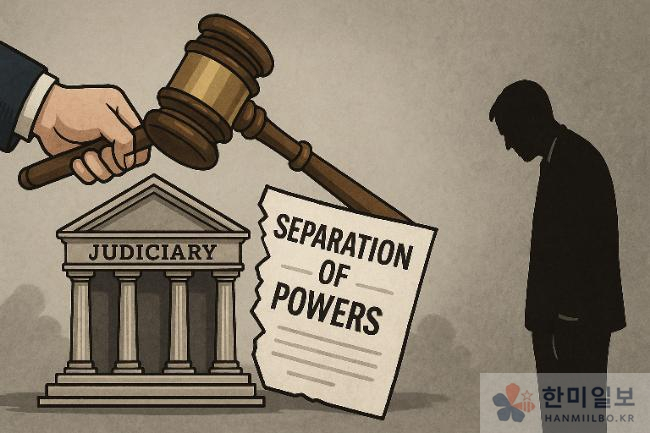

합법의 가면을 쓴 권력이 자유민주주의 헌법의 근간인 삼권분립을 무너뜨리고 있다. 법으로 포장된 독재, 무력한 야당. 이것이 하이브리드 쿠데타의 민낯이다. 한미일보 그래픽

합법의 가면을 쓴 권력이 자유민주주의 헌법의 근간인 삼권분립을 무너뜨리고 있다. 법으로 포장된 독재, 무력한 야당. 이것이 하이브리드 쿠데타의 민낯이다. 한미일보 그래픽

이재명 정권이 특별재판부법과 정부조직법 개정안을 밀어붙이며 권력 구조를 흔들고 있다.

절차적 합법성을 띠지만, 실질은 헌정질서를 파괴하는 ‘하이브리드 쿠데타’다. 제도 정당은 이를 막을 힘을 잃었고, 내란의 잣대마저 권력의 손에 따라 선택적으로 적용되고 있다.

결국 자유를 지켜온 것은 언제나 늦게나마 깨어난 국민이었다. 지금 한국 민주주의도 그 시험대 위에 서 있다.

내란의 본질은 헌정질서의 파괴다. 전통적으로 내란은 군사적 무력, 즉 총칼로 권력을 찬탈하는 행위로 이해됐다.

그러나 21세기의 독재는 총칼 대신 법안을 들고, 탱크 대신 다수결로 국회 본회의장을 점령한다.

다수당의 입법 남용과 사법부 압박이 오늘날의 무력이며, 이것을 두고 ‘하이브리드 쿠데타’라 칭한다. 합법의 탈을 쓰지만 결과는 동일하다.

역사적 사례는 이를 뒷받침한다.

히틀러는 의회를 통해 ‘수권법’을 통과시켜 무제한 권한을 확보했고, 스탈린은 당 대회와 인민위원회를 통해 숙청을 합법화했다.

베네수엘라의 차베스·마두로 정권은 의회 다수를 무기 삼아 사법부와 선관위를 장악했고, 북한은 아예 헌법에 “조선노동당의 영도”를 명시했다. 독재는 언제나 합법의 가면을 쓰고 다가왔다.

오늘 한국도 다르지 않다.

민주당은 정부조직법 개정으로 검찰 수사권을 무력화하고, 특별재판부법으로 사법부를 정치의 도구로 만들려 한다. 대법원장을 이유 없이 청문회에 세우려는 시도는 사법부 독립에 대한 노골적 위협이다. 형식은 합법이나, 실질은 헌정 파괴다.

윤석열 전 대통령의 계엄 선포 사례는 이 불균형을 보여준다.

그는 국회 기능 마비를 이유로 2024년 12월 3일 비상계엄을 선포했으나, 국회가 즉각 해제안을 가결하자 150여 분 만에 철회했다. 제도적 견제가 작동한 사례였지만, 윤 전 대통령은 그 계엄 선포를 이유로 내란 혐의로 기소됐다.

반면 민주당은 헌정질서를 직접 흔드는 입법을 강행하면서도 내란 논의에서 배제되고 있다. 내란죄가 권력의 손에 따라 달리 적용되는 현실은 법치가 무너지고 있다는 확실한 증거다.

이 같은 입법폭주가 가능한 배경에는 ‘선거에 대한 자신감’이 깔려 있다고 여겨진다. 선거 승리에 확신이 없거나 결과를 통제할 수 없다고 본다면, 감히 이런 폭주를 감행하기 어렵기 때문이다.

많은 국민이 답답해 하는 점은 야당인 국민의힘이 무력하다는 점이다. 하지만 이들에게 사실상 폭주를 견제할 합법적 수단이 없다는 점을 인정해야 한다.

정당해산 청구는 정부 권한이고, 선거무효소송은 이미 시효가 지났다. 이재명 대통령의 선거법 위반 재판도 국회가 허위사실 공표죄를 축소하려 하면서 대법원의 파기환송 취지를 따르기 어렵게 됐다. 법적 장치는 차단됐고 정치적 힘도 미약하다.

기소청·중수청 논의가 열어줄 수 있는 길이 있다는 주장도 있으나, 실질적으로는 작동하지 않는다. 수사는 가능해 보여도, 기소권 독점이 결국 모든 절차를 무력화하기 때문이다. 문제의 본질은 법 해석이 아니라 정치적 압력을 견딜 수 있느냐에 있다.

법정에서의 해법은 기대하기 어렵다.

헌재는 정치기관적 성격이 강하고, 사법부는 다수당 입법 앞에서 무력하다.

결국 남은 것은 국민의 각성과 시민사회의 연대다.

학계는 입법 폭주의 헌법적 위험을 고발하고, 언론은 이를 기록하며, 시민사회는 거리에서 목소리를 모아야 한다. 자유민주주의를 지키는 최후의 보루는 국민이다.

지금 우리가 목도하는 것은 단순한 정쟁이 아니라 헌법을 무너뜨리는 하이브리드 쿠데타다.

이 상황에서 제도 정당의 한계는 명확하다.

역사를 바꾼 것은 언제나 늦게 깨어난 국민이었다. 프랑스 시민들이 절대왕정을 무너뜨렸고, 동유럽 민중이 공산당 독재를 끝냈으며, 한국의 4·19와 6월 항쟁이 자유를 되찾았다. 지금 한국 민주주의도 그 길 위에 서 있다.

#김영한미칼럼 #하이브리드쿠데타 #입법쿠데타 #헌정질서 #내란죄논란 #사법독립 #국민각성 #민주주의수호 #역사를바꾼국민